对“90后”、“00后”来说,书信似乎是一个模糊的概念,但如果将时光倒退50年甚至100年,书信则几乎成了远方亲友之间沟通的惟一手段,难怪古人会发出“家书抵万金”的感慨。

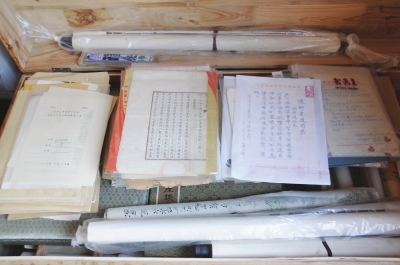

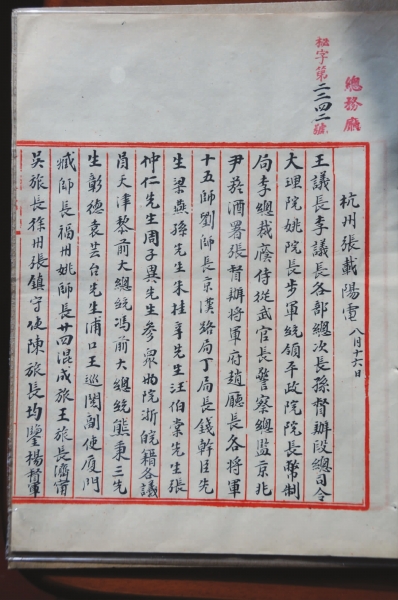

“在浩瀚的历史长河中,演绎了无数惊心动魄的故事,有时书信就成为记录这些历史瞬间的一个载体。”我县名人信札收藏爱好者董伯敏长期致力于从时空间隙里打捞那些被遗漏的碎片,他说,“一封信札、一页手稿或者一张便条,通过梳理和挖掘,可以还原出一个个历史文化名人当年的生活风貌,甚至一段历史。”

不经意间迷上收藏

董伯敏毕业于绍兴文理学院中文系,当过十年老师,如今是一名普通的机关干部。董伯敏告诉记者,信札又称尺牍、手札、书札,也就是人们常说的书信。随着网络的普及,书信被电子邮件、短信取而代之,逐渐淡出了历史舞台。虽然大多数人的信札记载的是鸡毛蒜皮的事情,看似无足轻重,但实际上随着时间的推移,信札所承载的历史信息便显现出来了。而名人书信由于具有史料、文献、文学、书法、文物等多方面的价值,再加上“存世仅此一件”的孤品性质,历来为收藏家所倚重。

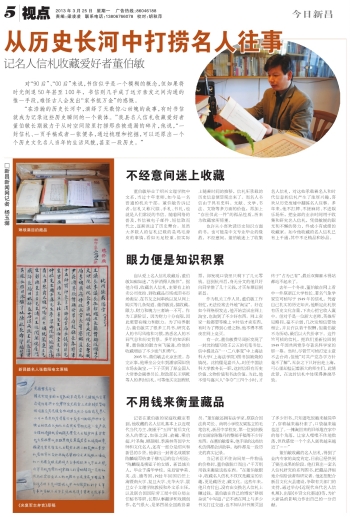

也许从小喜欢读历史知识方面的书,也可能是中文专业毕业的缘故,不经意间,董伯敏迷上了收集名人信札,对这些承载着名人和时代信息的信札产生了浓厚兴趣,喜欢从历史废墟中翻拣名人往事。多年来,他不打牌、不搓麻将、不进娱乐场所,把全部的业余时间用于收集和研究名人信札,凭借敏锐的眼光和不懈的努力,终成小有成绩的收藏家。如今他收藏的名人信札已有上千通,其中不乏精品和妙品。

眼力便是知识积累

自从爱上名人信札收藏后,董伯敏如痴如迷,“为伊消得人憔悴”。据他介绍,收藏名人信札,主要有上拍卖公司竞拍、到收藏品市场或旧书市场淘宝、在书友之间串换以及从网上购买等几条渠道。董伯敏说,搞收藏,眼力、财力和魄力三者缺一不可。作为工薪阶层,因为财力十分有限,因此更要有魄力和眼力。为了培养眼力,董伯敏买了很多工具书,研究名人的书写风格和习惯,熟悉名人的不同气息和历史背景。多年的知识积累,董伯敏的眼力突飞猛进,给他的收藏增添了不少底气和勇气。

2005年,董伯敏去北京出差。办完正事,他乘坐公交车到潘家园旧货市场去淘宝,一下子买到了原全国人大常委会副委员长、财政部长王炳乾等人的多封信札。可等他买完回程机票,却发现口袋里只剩下了几元零钱。回到杭州后,身无分文的他只好向同学借了几十元钱,才买车票回到新昌。

作为机关工作人员,董伯敏工作很忙,无法经常去外地“淘宝”。好在如今网络很发达,他开始尝试在网上淘宝,也淘到了不少好东西。网上卖家一般都要等晚上9时后才卖东西,有时为了得到心爱之物,他不得不熬夜在网上竞买。

有一次,董伯敏费尽周折发现了一封沈钧儒写给王云五的毛笔书信,信中提及在“一·二八事变”中上海法科大学(上海法学院)图书馆被烧的情况。沈钧儒是嘉兴人,时任中国法科大学教务长一职,这封信很有历史价值、文物价值和书法价值。为此,他不惜与嘉兴人“争夺”三四个小时,才终于“占为己有”,最后双脚麻木得站都站不起来了。

去年一个冬夜,董伯敏在网上看中一件原浙江大学校长、著名气象学家竺可桢写于1949年的信札。凭着自己扎实的历史知识,他断定此札很有历史文化含量,下决心把它收入囊中。但对手是一位浙大老师,英雄所见略同,毫不示弱,几次发短信要他相让,并且许以若干报酬,但董伯敏不为所动,最后以大代价拿下。这件竺可桢的信札,把我们重新拉回到1949年国共两党争夺著名科学家的那一幕。当时,尽管竺可桢打定主意不去台湾,但他“对共产党办学方针毫不了解”,无奈之下只好出走上海,可心里却挂记着浙大的师生们。此情此景,在这封信札中体现得淋漓尽致。

不用钱来衡量藏品

记者在董伯敏的家庭收藏室看到,他收藏的名人信札基本上以近现代当代为主,侧重于“五四”前后文化名人的墨宝,如张之洞、俞樾、梁启超、叶圣陶、顾颉刚、季羡林等国学大师和文化名人,还有一部分是绍兴和新昌的乡贤。他拿出一封著名戏剧家陈麟瑞写给妻子柳无忌的信介绍说:“陈麟瑞是柳亚子的女婿,新昌城关人,毕业于清华学校,先后留学美、英、法、德等国,1922年回国后任上海暨南大学、复旦大学、光华大学、震旦女子文理学院教授和外文系主任,以及联合国国际劳工局中国分局主任秘书等职,长期从事翻译和戏剧创作,名气很大,是第四届全国政协委员。”董伯敏还拥有法学家、原联合国法典司长、南明小学校友梁鉴立的毛笔信札,新昌中学校友、第一位到南极的女画家陈雅丹的整部手稿等不少好东西。在董伯敏看来,他手里的这些信札仿佛都会讲故事,每件都是一段历史的真实记录。

当记者忍不住询问某一件物品的价格时,董伯敏脱口而出:“千万别用钱来衡量这些东西。”在董伯敏眼中,收藏名人信札不仅仅是藏宝的乐趣,更是藏历史、藏文化。这些年来,他只有付出,没有在交换名人信札上赚过钱。董伯敏在自己的博客“耕烟杂谈”中写道:“记不清在网上与多少书友打过交道,也不知从旧书摊买回了多少旧书,只知道吃饭越来越简单了,穿着越来越朴素了,口袋越来越羞涩了。一摊淘回来的旧纸堆在家中的每个角落,让家人喋喋不休地数落,但我感觉一个个名人离我越来越近了……”

董伯敏收藏的名人信札,得到了业内专家的高度肯定,目前已经快到了要出成果的阶段。他打算出一套名人信札研究的系列图书,把藏品详细地介绍给读者和研究者。他还想配合新昌文化大县建设,争取有关部门的支持,通过举办《近现代当代名人信札展》、出版《乡贤文化墨迹》等,为扩大新昌的影响力作出自己的一分贡献。