30多年前,他是一名只有初中文化程度的工人,如今他已经成长为掌握现代电力施工技术的专家型工人。他先后主持安装大型铁路变配电所53个,解决施工技术难题超过50项,为所在企业创造和节约资金超过1400万元。他就是全国劳模、中国中铁一局电务公司电力工高级技师窦铁成。

几十年来,窦铁成以只争朝夕的精神和坚韧不拔的毅力,不断勤学苦干,实现了由实干型工人向知识型工人的跨越,走出了一条自学成才、岗位成才之路。

窦铁成生于陕西渭河边的一个农家。1979年,23岁的窦铁成通过招工考试,成为中铁一局一名电力工人。他很快就和工友们转战全国各地参与建设。工作一段时间以后,他发现自己从事的铁路电务工作对技术要求很高,拥有技术和知识的人往往在工地上备受尊重。

“一个人可以没有文凭,但不能没有知识和技能。”只有初中文化程度的窦铁成,暗暗发誓要成为一名好电工。从此以后,他抓紧一切机会学习电工知识和技能。

每天干完工作后,窦铁成顾不上休息就凑到老工人身边,递工具、打下手,通过观察施工过程暗暗“偷师”。下班后,许多工友不是打牌就是喝酒,他却抓紧时间看图纸。深夜别人进入梦乡时,他还偷偷躲在被窝里学习。他给自己定下了一个目标:通过自学达到大学知识水平。

从那以后,购买电工专业书籍成为窦铁成生活中的重要开销。《高等数学》《电工学》《电磁学》《电子技术》《电机学》……30多年间窦铁成还记下了超过60本、100多万字的工作学习笔记。在年复一年的学习中,窦铁成的理论功底日渐扎实。

2002年,京珠高速公路开始修建,中铁一局电务公司承担了广东境内某标段的系统机电设备安装工程。窦铁成被“点将”前去增援。他和工友们查阅资料,对照说明书边学边干,很快完成了安装任务。

然而,就在进行交工送电前的空载实验时,意外发生了,一个变压器开关不断跳闸。窦铁成冷静地翻开图纸,通过各种仪器的检查测试,大胆地提出,问题出在进口设备的设计环节。然而,专门赶来的外国专家坚持说,设备是国际最先进的,不可能出问题。然而最后的检查结果验证了窦铁成的论断。外国专家竖起大拇指,连声称赞“中国工人了不起”。

从电磁保护到晶体管保护,从微机连锁保护到四电集成保护,从手工绘图到电脑制作,随着中国铁路电力变配电技术的升级换代,窦铁成也在不断地充实着自己的知识库,逐渐成长为能独立主持大型变配电所施工的专家型工人。

“一个人的能力终归有限,而集体的力量却是无穷的。如果能把自己有限的知识传授给尽可能多的人,就等于把一个人的能力成倍放大,这样才能更好地促进铁路事业的发展。”窦铁成是这样说的,也是这样做的。

中铁一局电务公司共有职工406人,窦铁成带过的徒弟就有308人。全公司42名电力技师中,窦铁成的徒弟就有35人。特别是全公司最顶尖的7名电力高级技师,有5人曾师从窦铁成。

在电务公司,许多一线工人都知道窦铁成的手机号码。他的手机成了公司的热线电话,工友们遇到难以处理的技术难题就拨打窦铁成的手机求教。他的电话也被大家戏称为“技术120”。

如今的窦铁成,依然保持着劳动者的本色。已经年过半百的他依然不知疲倦地转战于全国铁路、地铁的电务施工现场,并且在施工中不断创新工作方法。他说:“荣誉只能代表过去。掌声落下,礼服应叠起,勋章该珍藏,鲜花要放下。我就是个工人。只有在火热的工地上,我才能成为人民美好生活的创造者,我的人生才有价值。”

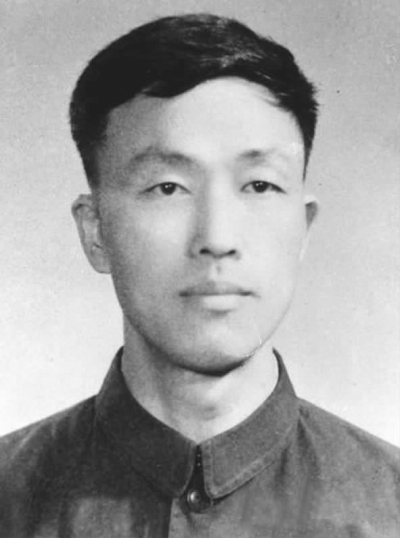

蒋筑英

1982年6月15日,年仅43岁的中国科学院长春光学精密机械研究所副研究员蒋筑英在出差成都的过程中,因过度劳累而病逝。

蒋筑英身上有什么值得学习的地方?蒋筑英的同事、中科院院士王家骐认为,蒋筑英身上体现了一代知识分子为科学事业献身的精神,一种攀登精神和奉献精神。他那种不图名不图利的高风亮节,他那种热爱祖国、热爱人民、热爱自己的事业、热爱科学、献身科学的精神值得每个人学习。

蒋筑英的一生平凡而短暂。1939年,他出生在杭州一个旧职员家庭。1956年,蒋筑英以优异成绩考入北京大学物理系。在北大期间,他在学好专业课的同时还掌握了英、俄、德、日、法五门外语。1962年,蒋筑英大学毕业后来到长春,成为中科院长春光机所著名光学科学家王大珩的研究生,并选定了光学传递函数这一开创性研究课题。

1965年,年仅26岁的蒋筑英在同事们的帮助下,建立了我国第一台光学传递函数测量装置。此后,他又在光学传递函数研究方面取得了一个又一个重要成就,先后解决了国产镜头研制工作中的一些关键技术难题。上世纪70年代,我国彩色电视的复原技术十分落后,导致颜色失真严重。蒋筑英与王大珩一起攻关,提出了彩色复原质量问题的新方案,最后攻破了这一技术难关,使人们得以看到图像清晰、色彩逼真的彩色电视。

成功的背后,更多的是汗水与辛劳。蒋筑英的妻子路长琴至今对他从未陪自己完整地休过星期日“耿耿于怀”。一到星期日,蒋筑英就让路长琴带着孩子去她的哥哥家玩,而他自己则早早地就去了实验室。

“有追求,头勤、嘴勤、手勤、腿勤”,这是蒋筑英的同事史光辉对他的评价。在攻克变焦镜头技术难点的时候,由于当时这是国内第一次对这项技术进行攻关,因此,当所有技术攻关结束后,要把国内生产的仪器和日本的仪器进行对比检测。蒋筑英做得非常仔细。结果发现,我国研制的镜头和日本的相比,传递函数质量差距不大,但是颜色偏红,有点失真。为了解决这个问题,蒋筑英对所有数据逐一进行了分析。最后终于发现,他们使用的玻璃质量存在缺陷。这一发现非常重要,对以后的工作有很强的指导意义。

蒋筑英一生坎坷,因家庭出身一直解决不了入党问题,但他丝毫没有动摇对党的坚定信念,没有改变对祖国的一片赤子之心。他常说:“一个人的生命是短促的,但党的事业是永存的。”他爱帮助人,心里总是想着别人,很少想着自己。他总说:“我就是一块铺路石,我愿意别人踩着我顺利走好人生之路。”

在利益面前,蒋筑英总是最后一个想到自己。所里盖了一个小楼,当时分给蒋筑英一套,但是他三番五次找到所里,说还有比他更困难的同志,他不想要;几次提职和提工资,他也都主动打报告说要往后排;蒋筑英掌握五门外语,翻译了大量外文资料,但从不占为己有;他帮助同事一遍又一遍地修改论文,可是发表时却不让提他的名字;他和别人共同研究取得的科研成果受到光学界的重视,被邀请出席学术会作报告时,他让一起合作的同志去。

1982年6月,在蒋筑英生命的最后四天里,他收拾了新建的试验室,修好院里被破坏的柏油路面,帮助同事家里修理了下水道,又忍着腹部的疼痛到成都,替一位家有急事的同事出差。飞抵成都的当晚,他就召集验收组的人员开会直到深夜11时。次日一大早,他换乘两次公共汽车,步行了三段路程到达工厂,忍着病痛开展工作。

6月14日深夜,他因腹痛难忍被送进医院。医生诊断,他长期积劳成疾,患有化脓性胆管炎、败血病、急性肺水肿等多种疾病。因抢救无效,蒋筑英于第二天下午去世。

蒋筑英一生最大的愿望,是成为一名共产党员。他生前一再向党组织提出申请,去世前不久所里已批准他填写了《入党志愿书》。他去世后,中共吉林省委根据他生前的表现和愿望,追认他为中国共产党正式党员。

左权

“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华。太行浩气传千古,留得清漳吐血花。”这是朱德总司令为悼念八路军副参谋长左权壮烈殉国而写的一首挽诗。朱德赞誉左权是“中国军事界不可多得的人才”。周恩来称他“足以为党之模范”。

左权,1905年3月15日生于湖南醴陵一个农民家庭。中学时代参加中共领导的社会科学研究社,开始接触马克思主义。1924年入黄埔军校第1期学习,是“青年军人联合会”的负责人之一。1925年2月加入中国共产党。后在黄埔军校教导团任排长、连长,参加讨伐军阀陈炯明的两次东征。同年12月赴苏联,先后在莫斯科中山大学、伏龙芝军事学院学习。1930年回国后到中央苏区工作,先后任中国工农红军学校第1分校教育长、新12军军长。1931年12月奉命参与联络指导国民党军第26路军举行宁都起义。起义部队改编为中国工农红军第5军团后,任红15军政治委员,后任军长兼政治委员,努力贯彻古田会议决议精神,教育改造部队,率部参加赣州、漳州等战役。1933年初任中革军委作战局参谋,后任副局长。同年12月任红一军团参谋长,参加了开辟中央苏区和五次反“围剿”作战。1934年10月参加长征,参与指挥所部进行突破国民党军4道封锁线、强渡大渡河、攻打腊子口等战役战斗。到达陕北后参与指挥直罗镇和东征等战役。1936年5月,任红1军团代理军团长,率部参加了西征和山城堡战役。土地革命战争期间,左权注重研究军事理论,撰写了一些军事论文,并翻译了若干有关苏联红军建设和作战的文章。

全国抗战爆发后,左权担任八路军副参谋长、八路军前方总部参谋长,后兼任八路军第2纵队司令员,协助朱德、彭德怀指挥八路军开赴华北抗日前线,开展敌后游击战争,扩大抗日武装,创建根据地。1938年2月在山西临汾地区指挥警卫部队伏击日军,掩护八路军总部机关和群众安全转移。同年11月主持召开八路军晋东南部队参谋长会议,制定八路军各级司令部暂行工作条例,健全了司令部的工作机构,促进了司令部业务建设。从1939年起,先后3次组织整军,并注重对新战士的政治教育和利用战斗间隙整顿部队,提高了部队战斗力。在此期间,领导创建黄崖洞兵工厂,生产了数量可观的武器装备,有力地支援了敌后军民的抗日武装斗争。1940年8月,参与指挥百团大战,经过3个多月的作战,共歼灭日伪军近4万人,极大地鼓舞了全国军民抗战必胜的信心。1941年11月指挥八路军总部特务团抗击日军第36师团一部的疯狂进犯,保卫黄崖洞兵工厂,经8昼夜激战,以较小的代价歼敌千余人,被中央军委誉为“1941年以来反‘扫荡’的模范战斗”。在敌后抗日战争十分艰苦的环境中,左权仍然提倡学习军事理论和研究战术问题,先后撰写数十篇论文,对战略战术、军队建设、司令部工作和后勤工作等问题,进行了比较系统的理论研究与论述。

1942年5月,日军对太行区抗日根据地进行“铁壁合围”大“扫荡”。25日,在山西辽县麻田附近指挥部队掩护中共中央北方局和八路军总部机关突围转移时,于十字岭战斗中壮烈殉国,时年37岁。为纪念左权,晋冀鲁豫边区政府将辽县改名为左权县。