历史

西坑村历史悠久,文化底蕴深厚,古迹众多。据浙江日报2012年6月15日第21版(古村落,最典型的文化细胞——《之江遗珠:浙江特色文化村落》出版)介绍:“最早的当数新昌县古民居面积最大、保存最完好的西坑村,至今已有1200多年历史。”村中居民有陈、王、张、李、杨、赵、钱、潘、朱、周、应、任等十多个姓氏,以桂溪陈氏为主。村内人才辈出,名人有陈石民、陈哲生、兴慈法师等。

西坑村是遁溪乡农会所在地,成立于1948年10月,为解放前浙江省唯一的农会。是浙东革命老区(嵊新东游击区)三五支队活动的主要根据地之一。

村貌

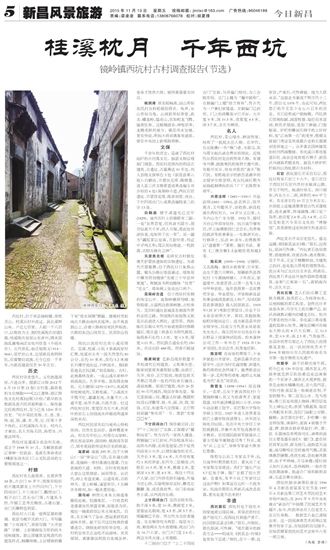

西坑村有九曲巷弄、长巷弄等18条,古台门30多个,现保存较好的古建筑群有上廿四间台门、下廿四间台门、十三间台门、鹏图台门、相子台门、县长台门等,古建筑斗拱、牛腿工艺考究精致,古建石窗、台门石雕特色明显。

西坑村入口是一座两层楼的楼阁。底层为敞开式的大门,书写匾额 “小有洞天”,背面写撰 “大开觉路”字额。上层楼阁是方形的砖木结构建筑,歇山顶建筑呈现清代的建筑样式,精雕细琢,上层楼阁的檐下有“桂水屏障”横匾。楼阁村里的南北大路由南向北延伸,由平地直到山上。沿着大路两旁有民居相连,大路的东边山岗耸立,民居依山而建。

西坑以流经村庄的小溪而得名。安溪、桂溪、小坑3条溪流穿村汇聚,桂溪村头有一段天然宽约80公分、长约10来米、深约1.2米细长石槽穿流而过,石桥流水。据《新昌地名志》记载:“初名细坑。古时,此地森林茂密,一泓山溪从密林中涓涓流出,久旱不绝,故而得名细坑。元大德间(1279-1307),夹溪两岸桂树成列,又称桂溪。”小溪流水不慌不忙,潺潺东流,水量不大,水道不宽,虽旱不涸,川流不息。经过西坑村庄时,宽度仅为五六米,而溪中的岩石上却因流水冲刷成两道深深的水沟。

西坑村民居布局与地形山势相协调,自然生态良好,森林覆盖率高。村北有年柱山,村南有高家岭,西北有高家岭、国母岭、桃洞湾等景点,留有美丽的传说和历史的痕迹。

高家岭 海拔295米。位于大熊山(一说“珠宝山”)顶,在未通公路前,是镜岭一带村落通往澄潭,乃至县城的大道。相传,古时有姓高的人家在这里烧窑,因而得名。在清代,岭上有盘龙庵。山道弯弯,石阶伸天。登上岭巅,遥望穿岩,十九峰齐齐排列,如一幅水墨图卷。

国母岭 相传元末朱元璋逃难路经此地,饥饿难忍。一位姓黄的老婆婆虽然家道贫寒,却慈悲为怀,端出一碗麦碎饭让朱元璋充饥。后来,朱元璋当了皇帝,想起麦碎饭的滋味不错,就下旨召这位姓黄的婆婆进京,烧制麦碎饭给皇帝吃。此时的皇帝怎么也吃不出滋味。究其原因,黄婆婆说明前后处境各异。皇帝才恍然大悟,就拜黄婆婆为国母。

桃洞湾 原名稻桶湾,因山形似农民打谷的稻桶而得名。龟弄,有山形似乌龟,山湾狭窄似弄堂,故名。蟠龙岭,猛虎山,犹如蛟龙飞腾,猛虎狂奔。这稻桶盛谷,神龟穿弄,龙腾虎跃的地方,确是风水宝地。更有传说,明初大将常遇春发迹前,曾在中央岗上砍柴脱草鞋。

文保

千余年的历史,造就了西坑村灿烂的古村落文化。据县文物管理部门调查,西坑村范围内的明清古建筑、古遗址、古墓葬达10多处,列入县级文保单位3处(新昌县第六批):白鹤庙、夭婴艮兑塔、陈焕墓。进入县三次文物普查成果选编专页介绍的6处(高架岭古道、西坑石宕遗址、夭婴艮兑塔、陈家祠堂、戏台、下廿四间台门),成果选编附录二的计13处。

白鹤庙 建于清道光已丑年(1829)。庙内石柱上的楹联有二副:一是“世界甚宽,任我游天圆方,胡勿仙禽共千岁;民人可福,看此处风淳俗美,宛如君子化一军”。另一副为“蠲垢累以全真,万劫空虚,何必中孚鸣且和;驾云宵而绝迹,一机鼓荡,式昭太极化之神”。

夭婴艮兑塔 是研究古时候处理夭折婴孩遗体的实物遗址,为清代夭婴墓葬,位于西坑村口象鼻山麓,横乌公路在塔前通过。塔体居中横书阴刻楷体“光绪三十甲辰仲夏建”,两侧直书阴刻楷体“艮男”“兑女”。塔体稍上处设出口两个。

高架岭古道 位于西坑村东侧的珠宝山中。高架岭横屏列嶂,地势险要,古道两边悬崖峭壁,古松参天。是旧时通往县城及东南面外界的必经之路,传说陈氏始祖陈义就是从此道进入西坑,遂居焉。西坑陈氏后裔从宋代开始就地取材修路铺石。现古道上的条石为明代砌筑,每级条石长约1.3米,宽0.3米,厚度0.11米,西坑段古道全长约150米,共设台阶488级,用青石板铺设。

陈家祠堂 是新昌现存数量不多的清代宗祠建筑。又称奉先堂。陈家祠堂原来建筑较完整,由前厅、天井、戏台、正厅组成,地面包括天井都江用清一色的西坑青石铺设,清丽高雅。原前厅建筑、戏台20世纪90年代被拆,现仅存奉先堂。奉先堂面阔三间,覆盆式柱础,椭圆形柱顶石浮雕琴、棋、书、画、剑、戟、穿钱、元宝、如意等八宝图案。正厅明间悬匾“奉先堂”一方。落款“光绪□□年”。

下廿四间台门 保存最完好,位于“十三间台门”北面,正面题字“履和而至”,传为古代一家商人建造。两侧偏门字已封死。四合院落布局:南面为内楼,北面是堂屋,四个屋角均设有小天井,以增加偏房的采光,天井长3米,宽1.6米,天井旁有宽约1米的弄堂,东西为二层厢房。内院长10.3米,宽9米,檐廊2米,堂屋深5.5米,宽4.5米。现住十四五户人家,台门外拼花卵石铺地,外墙为空心砖,石窗现保存完好,雕花有麒麟、象、成语典故等。台门东南面有小溪,从西流向东南。

上廿四间台门 呈四合院布局,院子深9米,宽10米,檐廊宽2米,堂屋座北朝南,宽4.5米,深5.7米,现匾额已不存。传古代为当官者建造。左右厢房均为两层,每层为三间,厢房两头为木质楼梯,现台门内有16户人家,台门大门宽2.4米,两边为风火墙,上有翘檐。

十三间台门位于“上二十四间台门”东面,与其偏门相对,为三合院布局。正门上题为“履中蹈和”、右侧偏门上题“培兰育桂”,传古代为一户寡妇家建造。左侧偏门已封死、门上的砖雕及字已不存。天井宽9米、深10.3米,堂屋宽4.5米、深5.7米,左右为厢房。

名人

西坑村,青山绿水、耕读传家,培育了一批批杰出人物。在宋代,有名陈燠(一作“焕”)者,为郡马,其与郡主赵氏就合葬在柿部坑。近现代从西坑村走出的传奇人物,有建寺兴佛、拯救难民的高僧大德兴慈,有振兴实业、培育彦俊的“蚕头”陈石民,有跨海求学的新昌县最早的女留学生陈宣昭,有在抗战时期为前线赶制弹药的兵工厂厂长陈哲生将军。

兴慈法师(1881—1950) 兴慈法师(1881—1950),法名悟云,别号观月,又号瞻风子,俗姓陈,新昌桂溪乡西坑村人。14岁从父出家,入天台山方广寺为僧。1932年,接任天台山华顶寺住持。抗日战争爆发后,任上海佛教同仁会会长,负责难民救济等慈善事业。一生教演天台,行修净土,弘法40余年,在佛教界以“道德第一”著称。擅长书法。著有《二课合解》、《金刚经易知疏》等。

陈石民(1895—1968) 字锡昭,又名基陶。蚕丝业教育家、实业家。出生于嘉兴日晖桥,原籍新昌县西坑村(今属镜岭镇)。少年丧父,家道艰辛,发愤苦读,以第一名考入杭州甲种农校,每年获得第一名官费奖学金。毕业留校,并协助新昌县知事金城调查新昌土特产,写成《新昌农事调查》载入民国县志。1919年(25岁)考取官费留日,毕业于日本东京帝国大学。其间,其胞妹陈暄昭亦随同赴日,成为新昌最早的女留学生,后成为当代茶圣吴觉农先生夫人。陈石民毕业后先在日本长野县上岗蚕种试验场、松本蚕种公司工作一年半后于1924年(30岁)回国,先后在苏、杭等地任职。

陈宣昭 在哥哥的帮助下,十来岁就赴日本留学,是新昌最早的女留学生,这在当时交通闭塞、封建礼教约束的社会环境下,能勇敢走出第一步,是何等的艰难,她的丈夫就是当代“茶圣”吴觉农。

陈哲生(1898-1994) 原名锦乡,一名荦,出生于新昌西坑村(今属镜岭镇),其父为前清秀才,家庭殷富。幼年就读嵊县剡山小学,1920年赴法勤工俭学,在巴黎大学得化学硕士学位。1927年进入世界著名的巴士德学院攻读博士,次年因父病电召回国,先在中央大学任工学院副教授,并兼中央军校高教班化学教官,后任国民政府军政部兵工署主任秘书兼制造司考工科长,成为“兵工之父”、导弹专家俞大维亲信幕僚。

陈哲生以兵工专家名于世,抗日战争时期贡献尤巨。重庆兵工史专家柴文官曾说:我们厂能生产出5.7亿发子弹,陈厂长做了很大贡献。在重庆,有多少兵工专家付出过血汗啊!如果没有这样一大批专家,抗战后期那么多新式或改进武器,重庆是造不出来的!

非遗

西坑碧石 西坑村处于硅化木国家地质公园区域,其邻近的村庄盛产硅化石,而西坑村则盛产青石。民国《新昌县志》称:“碧石,出细坑,碧色坚润,可作碑。”现存最早的新昌方志——明成化《新昌志·村墟》也有如下记述:“细坑,在十一都,近穿岩,产美石,可作碑础。他方人俱来采。”这部志书纂成于明万代十二年,即公元1476年。由此可知,西坑碧石的开采至少有五六百年的历史,且已经形成产销规模。西坑碧石质地细腻,润湿性强。每经雨水湿润,则色彩艳丽,是加工碑础、门窗框架、护栏和雕刻石狮子的上好材料,有“江南第一石”的美誉,根据文管部门考证是我省最古老的石器凿刻发祥地之一,众多著名园林建筑如杭州西湖整修、奉化溪口蒋母墓道石柱、南京总统府前石狮子、新昌沃州湖真君殿龙柱、新昌大桥护栏栏板均以西坑碧石为材料。

石宕 西坑碧石开采自石宕。西坑村现有石宕三十六个,老石宕位于西坑村石宕自然村水碓湾山脚,开采于明代,晚清时停采,洞口朝东,内有大小二洞,面积约800平方米,共采青石约10万立方米左右,在洞壁上还能清楚看到古代采凿痕迹,流水滴翠,环境幽雅,洞口呈三角形,底径宽2.4米,高3.4米。古石宕是彰显古今采石文化的“博物馆”,其资源胜过长屿洞天和龙游石窟。

西坑青石开采历史悠久,盛名远播。据《新昌县志》载:“碧石,出西坑,坚润可作碑。”西坑青石色似翡翠,质地细柔,纹密洁净,遇水微绿,易于开采,又宜于精雕细刻,为建筑之良材,也是装点景观的理想饰品,故历来与江北汉白玉齐名。明清后,西坑青石多运往外地作园林景观建筑,誉称“江南第一石”,盛销海内外,历久不衰。

西坑石雕 艺人们的石雕工艺极为精湛,独具匠心,为纯净如水、质地细腻的青石构思,创作出许多造型各异、巧夺天工的石雕产品。如沃洲湖真君殿内的蟠龙石柱、杭州四季青的仿古塔、奉化溪口蒋母墓道的墓碑石柱等,蹲坐在嵊州市城东大桥头的4只大石狮,长11.5米,宽0.9米,高2.3米,气势雄伟,在清冷的青石里注入了西坑人的情感及思想。这一民间传统艺术于2006年被绍兴市人民政府命名为市第一批非物质文化遗产。

吹鼓亭 源于清朝光绪年间,距今已有130年历史。顾名思义,吹鼓亭就是供乐队抬着边走边演奏 的一个彩亭子,颇具艺术观赏性。鼓亭是由细木精雕而成,呈六角四层,可拆可装.底层是一些寓意吉利、平安的楷书;第二层是山水、花鸟图案;第三层是戏剧人物画;第四层是天上神仙之类;亭顶飞檐翘角。每层六角配有彩球,每层门面配上对联、匾额; 各层围有护栏,护栏雕一些吉祥图案。演奏时,前面4面旗子开道,锣、鼓装在鼓亭里敲打,吹、管、弦 乐器围在亭两旁司乐。演奏的曲目主要是器乐曲《大 辕门》,意在烘托将军出师、挥戈扬马、战鼓震天动地、战马嘶鸣长空的雄伟气慨;其旋律激昂慷慨,虎虎生威,急如暴风骤雨,如千军呐喊,万马奔腾;缓时却又如行云流水,悠扬婉转。一般在喜庆佳期演奏,既适合广场和踩街表演,又适合舞台演出。

西坑吹鼓亭演奏队曾在1996年4月新昌首届茶文化节及1997年6月新昌第三届艺术节民间艺术专场中演出;在2001年9月中央电视台“新昌行”中拍摄了民间艺术专题片,如今,吹鼓亭还有几位老艺人在言传身教,一批新艺人也已涌现出来。这一民间演奏艺术将得以发展并传承下去,在祖国的百花园中,在灿若群星的民间艺术宝库中占有一席之地。

(马骏 整理)