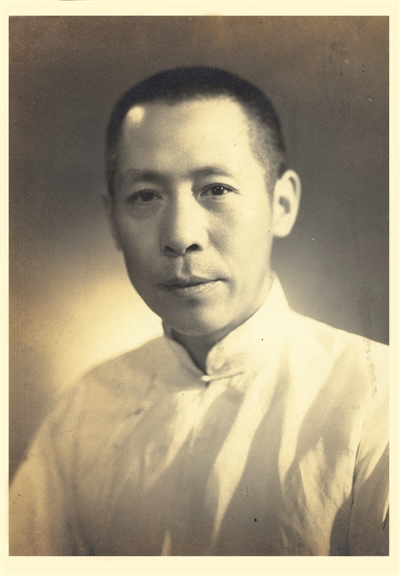

徐诵明,一位从新昌岙桥里走出去的著名爱国者、杰出教育家、中国病理学奠基人。如果说,中国近现代教育史如一部厚重的大书,那么,“徐诵明”这一章值得后人大书特书。这位参加过辛亥革命和北伐战争的老人,一生担任过五所大学的校长(北平大学医学院、北平大学、西北联合大学、同济大学、沈阳医学院),被誉为“大学校长的典范”,是中国现代医学教育的奠基人,更是中国高等教育的先驱。

在中国历史上最为苦难的岁月里,西方列强的掠夺、军阀的割据、日寇的入侵、战乱频频,使中国的高等教育举步维艰,但他一直坚守在中国高等教育这块阵地的最前列,排除万难,不畏艰险,站在时代的前列,以科学、民主、自由、开明、独立办校的方针来办教育。

他的爱国情怀,他的治学风范,将被中国教育史所铭记。

今年是徐诵明先生诞辰130周年,为了表达对老先生的深切缅怀和由衷敬意,进一步弘扬其教育救国、献身科学、报效祖国的精神,《今日新昌》特推出徐诵明人物专版,以兹纪念,并飨读者。

山城秀才 名震乡里

有着窄小狭长的巷子,保留有历史痕迹的老建筑,弥漫着市井烟火气息,这是岙桥里在人们记忆深处留下的印象。百年之前,一位14岁有志少年从这里老台门走出去的故事一直被新昌人民广为传颂,他教育救国、献身科学、报效祖国的精神一直引领着新昌人民不断向前。

时光拨回1890年10月20日,岙桥里一户贫寒的塾师家庭,一名男童呱呱坠地。他就是徐诵明,字轼游,别号清来。“清风徐来,水波不兴。举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。”……徐老先生的外孙、中国美术家协会会员、国家一级美术师徐冬冬说,老先生之所以“字轼游”,是源于他对苏轼、陆游这两位历史人物的认同。

徐诵明5岁入读私塾,13岁考中秀才,名震乡里。1904年,他离开故乡,坐着乌篷船顺曹娥江而下来到省城杭州,考入浙江高等学堂预科(浙江大学前身),同学中有后来成为中国新闻理论开拓者的邵飘萍、被称为“国民党第一支笔”的陈布雷、孙中山的秘书长邵元冲等众多知名人士。

20世纪初的中国内忧外患,清政府腐败无能,浙江更是掀起了沪杭甬铁路风潮。国已危,家安在?怀揣科学救国思想,徐诵明隐瞒双亲,东渡日本求学。在东京,他与章太炎结识,并由其介绍加入同盟会。

“我曾问过外祖父,在他心中,同盟会是一个什么样的组织?老人家只回答了八个字——‘驱除鞑虏,恢复中华’。他曾奉命把炸药从日本带回国内,以备革命之需,可见当时这样一群先行者是以一种何等心态来面对民族出路的。”徐冬冬回忆。

1911年10月,国内爆发了武昌起义,22岁的徐诵明毅然决然放弃学业,于11月返回祖国参加辛亥革命,在上海加入了徐锡麟之弟徐锡骥组办的陆军卫生部,担任革命军上尉连长。1912年返日继续学业。1919年归国,率先从日本引进了病理学,创建了由中国人自己主办的中国病理学教研室并担任主任,负责审定了病理学的中文名词,开了用中文讲授西方医学的先河。1927年参加北伐战争。

1928年后,徐诵明历任历任北平大学医学院院长(北京大学医学部前身)、北平大学校长兼农学院院长(中国农业大学前身)、西北联合大学校务委员会常务委员兼法商学院长、同济大学校长兼医学院院长(华中科技大学同济医学院前身)、沈阳医学院院长(中国医科大学前身)等职,创办了北平大学医学院附属医院(北京大学第一医院前身),其负责起草了全国医学院校六年制教学规划。中华人民共和国成立后,主持规划了全国医药院校的建设发展、招生规模、学制及进修制度等,使新中国的医学教育事业形成了一个比较完整的符合中国国情的体系。

这位历经时代风云的老人,经卫生部部长、中华医学会会长陈敏章和原中华医学会会长、病理学家白希清的介绍,于1990年11月22日光荣地加入了中国共产党。百岁入党,这不但是医学界和教育界的奇迹,更是中国共产党历史上的奇迹。

“外祖父14岁那年离开新昌后,就很少回来。1949年后,再也没有回来过,但是他一直记挂着新昌。”徐冬冬说,老人家平时最爱喝家乡的“绿色珍珠”——珠茶,也常哼起有着高亢激越的唱腔、粗犷朴实的音乐、豪放洒脱的表演和文武兼备等特点的“绍兴大班”——绍剧,总忆起“天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城”的家乡名山天姥山,有孩子来家里做客时,徐老先生更是常为大家泡上一碗家乡的米海茶……生活中的点点滴滴足以见得老先生对家乡的浓浓情深。

上个世纪80年代,徐冬冬曾到浙江写生,到过温州、天台,最后来到了外公徐诵明的故乡新昌。“我到过天姥山,大佛寺写生,这里的风光真好。”徐冬冬说,写生回家后曾跟外公说起新昌的变化,老人也是无限感慨。

老先生一直记挂着家乡,家乡也从未忘记这位从岙桥里走出去的历史名人。

2018年,岙桥里旧城区改建项目正式启动,新昌县委县政府对徐诵明故居的保护工作十分重视,并于去年将徐诵明故居构件置于文物仓库中保存,届时将在县里江北历史文化街区建设中恢复,让大家深切感受老先生的故事。

绍兴有重教兴文的传统,历代名人辈出,名人文化是绍兴历史文化的核心,绍兴名人馆的建设是绍兴重塑文化体系的重大举措之一。今年1月,绍兴名人馆正式开馆,这里“聚集”了5000多年来绍兴最有名的150位名人,其中也包括徐诵明老先生。在这里,通过对徐诵明老先生精神、思想、成就的提炼概括,向观众系统地展示徐诵明老先生为中国近代教育学和医学作出的杰出贡献。

科学治校 为国育人

“复兴民族之基础在于教育”,这是1939年5月19日,徐诵明在《一九三九年国立北平师范大学毕业同学录》上的题词,这也是他一生坚守的教育理念。徐诵明在20年的时间里担任过五所大学的校长,其间历经军阀混战、抗日战争、解放战争,尽管社会动荡,民不聊生,他始终排除万难,不畏艰险,站在时代的前列,以科学、民主、自由、开明、独立办校的方针来办教育。他博采众长,不拘于某国、某家,而是吸取古今中外各家各派优秀之理念,使其执掌的多所国立大学向综合性大学发展,提升了当时中国现代高等教育的整体水平。

教育界回忆起这位老校长都情不自禁地赞叹说:“徐诵明是个爱国主义者,主张思想独立、学术自由,民主科学办学方针,尊重知识分子的思想自由,坚持实事求是,敢于说真话,不媚权不媚官,乐于清贫,为人正直,治学严谨,重视人才,知才善任,任人为贤,校园内民主、自由气息浓厚,学风良好,人文荟萃,受到师生和医学界、教育界的尊敬和拥戴。为中国高等教育事业奉献了一生,可以说是大学校长的典范。”

北平大学成立于1928年,到1939年解体,共12年历史。1932年,徐诵明成为北平大学的第三任校长。他的前两任是大名鼎鼎的李石曾、沈尹默。

在北平大学校长任上,徐诵明首先做的是健全学校的规章制度,使其逐渐走向稳定,聚集了众多名师和优良生源。几年后,日寇侵入华北,徐诵明又坚定不移带领师生走上了西迁之路。

1944年,徐诵明调任同济大学校长兼医学院院长(华中科技大学同济医学院前身)。那时,同济大学在四川宜宾李庄办学,条件十分艰难,“一无电灯,二无书店,三无影剧院”,又面临物价飞涨,学校的经济十分困难。徐诵明坚持勤俭办校,领导同济大学渡过了难关,还扩大了规模,在校师生人数有所增加,学校的设备有所充实,院系设置有所扩增。在如此困难的条件下,他的眼光紧盯世界教育前沿,建立了法学院;将工学院造船组改为造船系,增设了机械专修科;把理学院数理系分为数学与物理两系;医学院先后建起了生理馆、药物馆、解剖馆等,组建附设了高级护士职业学校,还建立起了国内第一所正规化的医事检验学校——高级医事检验职业科。他还改变了同济大学历来只聘留德人员的旧规,开始聘请一批留英留美人员任教,并派出妇产科教授胡志远到美国留学。他在任的这段时期,同济大学开始向综合性大学发展。这些改革措施都是借鉴世界名校的做法,在战乱频仍的中国实属不易。“注意民主办学和广延人才”,这是同济大学校史对徐诵明的评价。

抗战即将结束之际,迁至大后方的学校都纷纷酝酿、部署归返原地的工作,国民党当局有意将同济大学留在四川,徐诵明考虑到学校的发展和广大师生的意愿,坚决不同意。蒋介石到宜宾巡视,见到徐诵明,面询可否将学校留在四川重庆续办,徐诵明告其全校师生员工返回上海的心情迫切,表示无法从命。1945年10月23日,学校成立了迁校委员会,徐诵明于1945年12月先期到上海,找上海当局及一些故友旧好,多方联系求助,商定迁校事宜。他在写给教育当局的信中慷慨陈词,言称:“得其在原地恢复弦诵之声,继续为国育人,则幸甚至矣。”

1946年6月,同济大学迁回上海。1949年毕业于同济大学的校友、2005年度国家最高科学技术奖获得者、著名肝胆外科专家吴孟超说:“应该感谢徐诵明校长,他坚持回上海,拒绝蒋介石迁校重庆的命令。学校发给每人若干复员费,自己设法寻找交通工具回上海。”

除了担任综合性大学的校长之外,徐诵明还兼任过医学、农业、法商、工学等学院的院长。特别是作为中国现代医学教育的奠基人之一,他担任过多所医学院校的校(院)长。

1919年,徐诵明从日本回国,在北京医学专门学校任教(北京大学医学部前身)。自此以后,他便积极投入医学教育之中。在北平大学医学院,他主张实施七年制的教学,在《教育通讯》上发表关于医学院建设的文章,指出中国医学条件差、人民健康水平低、从医人员匮乏的现状,介绍北平大学医学院各个专业的设置,而且介绍当时全国各高等院校设立医学院的情况,鼓励学子报考医学院。

在其他学院任职,徐诵明也绝不做空头院长。在北平大学校长兼农学院院长任上,他就对农业教育的战略性有所思考。在为《国立北平大学农学院1933年级毕业同学录》所作的序言中,他指出:“我国以农立国,而比年以来,农村破产之声,日益腾播,国本所系,人人皆知其危殆,于是政府不得不亟筹挽救之法。”他惊呼:为何“农村破产”“劫夺勒赎,几遍全国,少有盖藏之家,不遑宁处”?为何“田主不能自耕,不敢斥其余资以购田”“田多荒芜”?为何“赤地千里”“渠堰荒废”“蚕桑畜牧苟一遇之,无不荡然”“村落相望,尽为死墟”?为何“疾病巫觋,迎神赛会,赌博游冶,毒药之嗜,足以倾其家丧其身者,日趋之而不觉”?虽然与政治风俗不振、农政不修有很大关系,但农学诸君无法“展布所学”,教育不兴也是重要原因之一。因此,振兴垂危之民族农业,必须由倡导新的“学俗”做起,“学俗不倡,其关系尤巨。深望本院毕业诸君,人人以救国之责自负。出其所学以振此垂危之农业,庶国本得以鉴定,而民族亦有复苏之望乎”。可见,他始终把教育事业与民族的复兴紧紧联系在一起。

新中国成立后,徐诵明继续着他的医学教育事业。

他提出,“旧医学教育必须改革”。在他看来,以往的医学教育之所以成效甚微,主要的原因有两个。第一,“反动的统治阶级徒知剥削自肥,对于人民的疾苦灾害,从来漠不关心。虽然,在40余年间办了42所医药院校(包括私立13校,军医学校不计其内)”,但是“经费是否足用?设备能否合于条件?师资如何培养?每年能养成医师若干人?均无通盘周密的计划。人民的急迫需要何在?自然更不在彼等思虑之内”。第二,“医学教育制度不良,也是不能收到成效的一个重要因素”。这主要包括:一是“教学没有、也不可能有正确的政治目标,学成以后,没有为人民服务的观念,只是为求技术而学技术”;二是“没有树立独立自主的医教体系,学制也好,教材也好,大多数不是抄袭英美,就是效仿日本,适合国情与否?很少注意。少数学校还有一种极不合理的现象,教员讲课,学生笔记,不是满口英语法语,就是满纸德文日文,殖民地式的教育,表现得充分无疑”;三是“旧制医科分专科学校和学院两级,都招收高中毕业生,专科级五年毕业,学院级六年毕业,但也有延长至七年八年的”,“粗制滥造,固所不许,徒知提高而不知普及,斤斤于年限之长,也是太不切合实际”。

那么如何改革呢?他主张:第一,“授以医务人员应备之道德,公医制度和医学发展史,使学生于入学后即奠定为人民服务的人生观”。第二,“建立新民主主义的医学教育,一切均由解决广大人民的发病痛苦出发,基础科目服从临症科目,临症科目服从现实需要。教材由中央统一编审,以期适合国情。对于欧美医学,必须批判后始予接受”。第三,为早日解决广大人民的疾病痛苦,应改善教学方法,使理论联系实际,缩短学制。年限虽然缩短一二年,“质”不仅不致降低,反而可能提高。第四,在通专教育方面,主张推行“专科重点制”,故推行“在学生时期开始专科化”。

20世纪50年代,在卫生部统筹领导下,徐诵明还规划了全国医药院校的建设发展、招生规模,使新中国的医学教育事业形成了比较完整的体系。

不畏强权 教育救国

在民族大义面前,徐诵明一向旗帜鲜明。

1935年,日伪炮制“冀察政务委员会”,妄图把华北变成第二个“满洲国”。徐诵明与北京教育界知名人士联合签署发表了《北平教育界同人宣言》,公开反对破坏国家统一的行为。这之后,平津各校于12月6日向国民政府行政院、军事委员会、全国各报馆、各通讯社、各杂志社、各机关发出通电。几日后,“一二·九”学生运动开始,在游行学生中,有3名北平大学学生被捕,翌日由徐诵明保出。

1937年7月7日,卢沟桥事变,北京沦陷。9月,北平大学、北平师范大学、北洋工学院合并成立国立西安临时大学,此前担任北平大学校长的徐诵明成为国立西安临时大学常务委员会委员,主持校政(临时大学不设校长),兼任该校法商学院院长。在徐诵明的号召下,北平大学各学院六百余师生冲破日伪封锁线,想尽方法陆续到达西安。

这年年底,上海、太原等地相继失陷,关中门户潼关告急,敌机经常飞到西安上空侵袭轰炸,西安临时大学不得不迁往陕南汉中,改为西北联合大学。饱经艰辛的流亡爱国学子们不愿迁校,抗战爱国的激情日益高涨,时刻准备奔赴战场。徐诵明理解广大师生的爱国情怀,但他更懂得作为校长如何保护好师生的生命以及设施、图书、资料等一切资源,这对于中华民族又是何等的重要,所以他和其他常委们,一起向师生们讲明道理,让大家认识到团结一致、保护好大学并使其正常运行也是抗战的重要任务。

从西安进入汉中唯一的线路就是川陕公路,这条路翻越秦岭山区,十分险峻,常有车翻人亡的事故发生。为了保护师生安全,学校成立了以徐诵明为首的17人迁移委员会。1938年3月16日,西安临时大学正式迁离西安,全校以军队编制组成,在“行军大队长”徐诵明的带领下,师生们又一次走上了流亡之路。他们踩着泥泞道路,啃着锅饼,唱着“为了保卫家乡、土地……咱们站成队伍,一起拿起枪杆”,过渭河、越秦岭、渡柴关、涉凤岭,徒步500多里,经过近半个月的时间,终于抵达汉中。在这个队伍中就有徐诵明的爱人王照金女士,她是一位知书达理的小脚妇女。当时,徐诵明的女儿徐幼青只有五岁,大女儿徐幼慧刚从日本归来,年方25岁,当时在临时大学医学院妇产科任助教,也跟随父亲走上了抗日育人的道路。许寿裳、徐诵明之子徐一郎承担起护送徐家女眷奔赴汉中的任务。

刚刚抵达汉中,还未到住所,徐诵明就马上在先遣人员的工作基础上,亲自勘察选定各学院的校舍,以保证教学工作的顺利开展。

在论及战时最高学府学生应如何救国时,徐诵明指出:“不一定非拿枪到前线去才是救国,我们在后方研究科学、增强抗战力量,也一样是救国”。“洵为国家百年教育至计”,在抗战时期,战区内教授学生不应失教失学,并当训练各种专门人才,以应国家之需要。

在他看来,在长期抗战中,“身受大学教育之青年”应当“为民前锋”,“誓必尽逐倭寇,光复河山,重返北平,不失旧物”,另外还要“作建国储材”,效力不可后人;“吾侪生此伟大之世,允宜及时精进,努力贡献。凡在国民,咸有斯责”。他还以《离骚》中的诗句“陡升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡”“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路”来勉励毕业同学。

对于战时高等教育如何成为复兴民族之基础,徐诵明有完整而具体的思考。其一,战时大学,要“从事必须之建设”,使其“渐成为一完善之大学”,故要保证基本教育经费的投入;其二,在基本建设专项经费方面,他认为“每一大学必须有实验室、图书馆及实习工场三种基本设施,否则对于学生课业之研究、实验工作等,均无妥善办法”;其三,在学生就业方面,他认为“值兹时期,各机关团体,纷纷裁员,各生对于个人职业问题,自感焦虑”,毕业生又“为数颇多”,故必须做好“毕业生服务问题”,“以期学能致用,增加抗战力量”;其四,“导师制非切实施不可,其能否生效,在导师之负责指导,故对于导师之择选应特别注意”;其五,在战时迁徙地,“学生之一切举动,均宜自行检点,以期为民众之表率”,具体如“汉江游泳,务宜穿着游泳衣,藉重观瞻”,“购置各项用品,言语务须和蔼,如商人故意抬高物价,尽可报告县政府,加以制裁,不可直接办理,致起冲突”,唯有如此,才能“为民众之表率”,效命于民族复兴,“领导地方提高文化”。

1938年7月,抗日战争进入了僵持阶段,西北联大师生爱国进步的倾向,使国民党教育当局深为不安,他们加强了对进步教授的控制,增派了胡庶华、张北海为校务委员会委员、常委。1938年9月,新学期开始,徐诵明请辞自己兼任的法商学院院长,聘请鲁迅的好友、历史系主任许寿裳为法商学院院长,但遭到了国民党教育当局的抵制,他们认为徐诵明走得太远了。他们组织三青团围攻许寿裳,并越过校常委,直接任命张北海为法商学院院长。许寿裳得知消息后,立即向学校提出辞呈,徐诵明随即批准他的请求,同时自己也向国民党教育部提出辞职。

因为此事,国民党当局对徐诵明非常不满,并以解散西北联合大学作为威胁,一面派特务带枪住校监视,一面密令徐诵明解聘西北联大曹靖华、韩幽桐、沈志远、章友江等10多位进步教授,徐诵明坚决不执行解聘教授的命令,认为办大学应该坚持学术自由和兼容并包的方针,而被要求解聘的这些教授是为坚持爱国抗战,才从繁华的北平来到了偏僻的陕南,为抗战育人贡献力量,在这艰苦的环境中,大家应该同患难,而不应解聘他们,使他们失去养家生活的保障。他的这种行为被国民党当局认为具有包庇左翼分子和容共的嫌疑。当徐诵明又一次拒绝执行解聘进步教授的命令后,他们开始逮捕进步教员和学生。徐诵明鄙视国民党当局在西北联大伙同胡庶华、张北海安插特务,树立党羽、排除异己的行为,愤慨其不顾抗战时期广大师生的爱国热情,用非正常的行政手段干涉具有革命传统的北平大学的教学工作,与其他40多位爱国教授愤然辞职。

有同学质问:“爱国何罪?”1939年暑期,趁师生不在校的间隙,国民党当局宣布将西北联大改组为西北大学等五校。从此,西北联大之首的北平大学在国民党的迫害下,从历史上消失了,这是中国教育史上的悲剧。但徐诵明的爱国热忱和不畏强权、刚正不阿的品格,深深留在广大师生的记忆中。

史学家顾颉刚在回忆录中写道:“西北联大本来徐诵明做得很好,他(陈立夫)派张北海作该校法商学院院长,带了手枪去发给学生,教他们闹起风潮来,把徐氏逼走。”

发展学术 填补空白

1919年,徐诵明从日本归国后,先是在北京医学专门学校教授病理学。这所学校的校址是清代“御医院”的旧址,设备差,校舍简陋,但具有民族特色,又是中国创办较早的西医学校。在这所学校,徐诵明创建了我国第一个病理学教研室,填补了我国病理学的空白。

那时,很多教会学校用英文授课,但徐诵明坚持用中文讲课,使用中文医学名词。在学术上不受当时各国学派的局限,尽量融会欧、美、日诸派之长。授课时也不局限于老教材,而是广泛引述英、日、德的医学文献,内容充实,使教学卓有成效,得到学生的广泛欢迎。当时,没有中文的病理学教材,徐诵明将日本病理学家木村哲二的《病理学》译成中文。他顶住压力,推进尸体解剖,积累尸体标本,以供教学和研究之用。1920年,他出席医学各科名词审查会议,负责审定病理学的中文名词,这一工作奠定了用中文讲授西方医学的基础。他采用的病理学中文名词如“梗塞”“血栓”等一直沿用至今。

他不仅大胆引进病理学理论,创建中国病理学学科,培养病理学人才队伍,而且积极推动中国的法医学建设,培养法医学人才。他认为法医学虽然当时在中国的地位还不是很高,但有着广阔的前景。随着社会的发展,人们会逐渐认识到法医的重要性。法医是技术科学,若能深入研究,也是科学救国的一端。他对早期的中国法医工作者提出希望:“只要诸君努力,将来希望很大,出路极广。”他当时的助教和学生洪式闾、林振纲、李漪、许荫棠、林几、潘世晟等,日后都成为中国卓越的病理学、法医学专家。其中,林几于1931年在北平大学医学院创建了中国第一个法医学教研室,成为中国法医学奠基人,而洪式闾则成为寄生虫学的奠基人。

北医的毕业生对他的课程记忆颇深,著名儿科专家隋式棠曾回忆说:“我是1929年考入北平大学医学院的。初开始,医学课程既无中文课本,又乏现成讲义,教师们的讲稿都是从外文书籍中摘录来的。上课时先生讲,学生记。由于多数学生没有笔记习惯和不谙教师口音,下课以后还必须互校笔记,重新整理,颇为麻烦。至1932年,开了病理学课程,由已接任平大校长的徐诵明教授主讲。徐师的讲稿内容丰富,条理清楚,层次分明;兼之其口齿清晰,声音柔和,抑扬顿挫,字字入耳,遂免却了学生们课后校整笔记之苦,极受大家欢迎。这是我从小学到大学印象最深的一位老师……”

自从担任北平大学医学院院长起,每年新生入学的第一堂课,徐诵明都亲自讲授,主题都是如何成为合格的医学工作者。外祖父曾对徐冬冬讲,“人者仁也”,作为医务工作者,更要敬畏生命、尊重患者。无论是亲朋好友,还是陌生人,甚至是敌人,只要他身患疾病,医务工作者都应该救死扶伤。自幼受到家乡硕儒王阳明“知行合一”思想影响的徐诵明,既是这么想的,也是这么做的,而且把他的思想传递给学生们,他常常讲的一句话就是,“不光要培养能治病的学生,还要培养有良知的学生”。

2019年,西北大学复办医学院,招收的首届本科生班级就被命名为“徐诵明医学卓越班”。这是对徐诵明的纪念,也是对新一代医学工作者的期许。

(本文结合《光明日报》2020年10月5日8版 《徐诵明:复兴民族之基础在于教育》一文,综合其他资料整理所得)

徐诵明(1890~1991),浙江绍兴新昌人。教育家和病理学家,中国现代高等教育的先驱,中国现代医学教育、中国病理学的开创者和奠基人。

十三岁中秀才,后与陈布雷、邵飘萍等同学毕业于浙江高等学堂。1906年赴日本留学,经章太炎先生介绍加入同盟会,先后在东京第一高等学校预科、日本冈山第六高等学校学习,期间与吴玉章等同学讨论支援国内革命。1911年回国参加辛亥革命。1912年返日继续学业,1918年毕业于日本九州帝国大学医学院后留校从事病理学研究,获博士学位。期间又与郭沫若等同学名为“夏社”的革命,揭露日本侵华企图。1919年归国,在北京医学专门学校任病理学教授,是第一位中国病理学教授,他率先从日本引进了病理学,创建了由中国人自己主办的第一个病理学教研室并担任主任,负责审定了病理学的中文名词,“开了用中文讲授西方医学的先河”。1927年任第三中山大学医学院病理学教授并参加北伐战争任国民革命军医政处卫生科科长、接管南京鼓楼医院,拒绝何应钦任命其为医政处处长的职务。

1928年后,历任北平大学医学院院长(北京大学医学部前身)、北平大学校长兼农学院院长(中国农业大学前身)、西北联合大学校务委员会常务委员兼法商学院长、同济大学校长兼医学院院长(华中科技大学同济医学院前身)、沈阳医学院院长(中国医科大学前身)等职,创办了北平大学医学院附属医院(北京大学第一医院前身),其负责起草了全国医学院校六年制教学规划。新中国成立后,负责领导全国医学教育任卫生部教育处处长,亲自起草全国医药院校医士五年计划,并主持规划了全国医药院校的建设发展、招生规模、学制及进修制度等,使新中国的医学教育事业形成了一个比较完整的符合中国国情的医学教育体系。创建人民卫生出版任首任社长,出版大量珍贵文献,规范全国医学院教材的统一并中文化。还担任过中华医学杂志总编辑。

1954年、1978年被选为第二届、第五届全国政治协商会议委员会委员。他为建立中国的病理学科、培养病理学人才和推动、发展中国的医学教育事业作出了重大贡献。这位饱经时代风云的百岁老人,经卫生部长陈敏章、中华医学会会长白希清介绍,于1990年11月22日光荣地加入了中国共产党。

1991年8月26日上午10时55分,因肺部感染,徐诵明教授在北京仙逝,享年101岁。1992年北京医科大学(北京大学医学部前身)因其为中国医学教育的重大贡献,立徐诵明老校长铜像于校园,供师生们景仰。