1949年新生后的新昌中学,欣逢政府重视办学与全民支持教育的大好机遇,且有深受各界拥戴的金望平主持校务,一时名师荟萃,学子满堂,新中事业,蒸蒸日上。然自1957年反右始,政治运动接踵而来,延及文革,动乱状态竟至登峰造极。校园纷扰之乱象,良师遭殃之惨状,其时虽去今不远,然史料阙然,难以语焉,更难其详。1977年后,国家开始拨乱反正,社会从此日趋稳定。而在新昌中学,则在全校教职工的积极支持与尽力配合下,有徐缙璋与金望平再次复出长校以恢复校园常规于先,有梁启芳、钱福全、徐汉耀相继主持工作以务实求发展于后,其间,又有潘行美与王正元先后任书记正确主导学校的思想政治工作,新昌中学也终于在历尽曲折坎坷之后,进入了一条可以阔步前行的康庄大道。

1953年4月,恢复校长制,县长冯华民兼任校长,金望平任副校长并主持工作。学校更名为“浙江省新昌中学”。

1955年4月25日,省教育厅批准扩建6个教室,投资2.9万元。7月20日,附设职工业余初中班,1954学年度第二学期招生33人,每周一二三晚上各上课两小时,采取速成又联系实际和单课独进的教学方法进行教学。

1956年5月18日,建立中共新昌中学党支部,翁国敏任党支部书记,全校时有正式党员4名,预备党员3名。林世堂著述的《怎样学习中国语法》与《常用字辨》分别由文光书店和会文书局出版发行。

1957年5月31日,省教育厅批复同意新昌中学和新昌第一初级中学合并,校名为“新昌中学”。6月9日,中共新昌县人民委员会第十二次会议讨论通过免去金望平新昌中学副校长职务。10月,金义周任校长,梁忠美任团委书记。11月11日,新昌师专开学,校址在新昌中学内,招学生39人,分文理两班,学制1年,毕业后当初中教师;各科教学由新昌中学的骨干教师担任。

1959年6月1日,因新昌并入嵊县,嵊县文教局下发关于更换校名的通知:新昌中学改为“浙江省嵊县新昌中学”。

1961年10月,新昌和嵊县两县分开,校名恢复为“浙江省新昌中学”。

1968年,恢复初中招生,学制2年。10月,废除校长负责制,由贫下中农管理学校委员会管理学校。

1969年2月,初中和高中开始春季招生,高中试招由公社推荐的新生,学制2年。

1971年2月,县教育革命办公室批转新昌中学《关于一九七一年春季高中招生的意见》,招生名额100名,其中城关镇14名。2月4日,建立学校团支部,支部委员为赵兴贤、何茂根、秦荣葆,赵兴贤任书记。7月,何焕才、郑樟见任校党支部委员。

1974年,初中和高中恢复秋季招生。8月23日,县委常委会讨论同意城关镇委提出的新昌中学多招4班高中生的意见。

1977年11月,学校开办夜中学,组织青年学习,为年底的高考做准备。12月,来自全县各地的理科考生,在新昌中学参加了恢复高考制度后的第一次高考。

1978年2月,撤销革命委员会制,恢复校长负责制。3月,学校被定为县重点中学。徐缙璋任校长。从秋季开始,初中学制改为3年。7月,应届高中毕业生共547人,其中上高校录取体检线10人,6人被高校录取。

1979年7月,应届高中毕业生共659人,包括来校复习的历届生上高校录取体检线共33人,其中应届生9人被高校录取,3人被高中中专录取。8月,徐缙璋调任“五七”师范校长,金望平任校长,盛江被共青团中央评为全国新长征突击手。

1980年7月,应届高中毕业生共194人,其中上高校录取体检线19人,13人被高校录取;来校复习的历届生共上线23人;应届初中毕业生共99人,其中82人升入本校高中部。10月20日,全校学生集中在大会堂举行学生会成立大会。

1981年4月,学校被列为全省八十所重点中学之一。9月,高二学生中的2个班和全部高一新生开始执行三年制教学计划。7月,应届高中毕业生共235人,包括来校复习的历届生上高校录取分数线共60人,被高校录取43人,其中4人为应届生;应届初中毕业生共100人,其中48人升入本校高中部。因遭受洪灾,学校图书馆损失藏书7830册。陈伯连编写的教学参考书《初中数学第四册教案》由浙江教育学院印刷发行。

1982年2月,恢复高考制度后的首届大学本科毕业生王银波、厉守叶、张学真、张栋梁、吴刚、董汀丰等6人被分配来校任教。7月,应届高中毕业生共157人,包括来校复习的历届生共上高校录取分数线71人,其中应届生上线15人,7人被高校录取,6人被高中中专录取;应届初中毕业生共219人,其中98人升入本校高中部。

1983年5月,从儒岙中学和回山中学选拔成绩优秀的高二学生王玉瑛、杨中萱等,插入新昌中学高二各班学习。7月,应届高中毕业生2个班共79人,上高校录取分数线共28人,其中8人被高校录取。8月5日,王正元任党支部书记,梁启芳任副校长并主持工作,10月17日,聘任金望平为名誉校长。

徐汉耀被全国总工会评为全国工会积极分子。2月,梁启芳获省“五讲四美”为人师表优秀教师称号。

1984年4月,梁启芳调任县教育局局长,钱福全任校长。7月,应届高中毕业生共174人,包括来校复习的历届生上高校录取分数线共73人,其中25人被第一批录取。杨一理获全省高考文科总分第7名。

1985年7月,应届高中毕业生共173人,包括来校复习的历届生上高校录取分数线共74人,其中应届生58人被高校录取。5月,钱福全获省“五讲四美”为人师表优秀教师称号。

1986年6月,省青少年发明比赛成绩揭晓,获二等奖1项,三等奖2项。7月,应届高中毕业生共178人,其中被高校录取59人,被高中中专录取18人;来校复习的历届生,被高校和高中中专录取43人。8月,学校开始只招高中新生,不再招收初中新生。11月至12月,“孙正和书法展”在上海美术馆展出,展出孙正和书法篆刻作品80多幅。

王正元获省“五讲四美”为人师表优秀教师称号。3月,学校被评为市级文明单位。

1987年7月,应届高中毕业生178人,上高校录取分数线共71人,被高校录取67人。8月,徐汉耀任校长。

1988年6月,王正元被国家教委评为全国中小学德育先进工作者,省青少年发明比赛成绩揭晓,获二等奖1项、三等奖2项。7月,应届高中毕业生共194人,上高校录取分数线共95人,其中上重点分数线32人,被高校录取88人,其中3人被北京大学录取,1人被清华大学录取。9月,吕吉尔获省教坛新秀称号。

1989年5月,省亿利达发明奖评选结果揭晓,获二等奖1项,三等奖1项,鼓励奖2项。6月,获省优秀发明奖1项,获华东亿利达比赛三等奖1项。8月,获省优秀专利奖1项。10月,获全国发明展二等奖2项。7月,应届高中毕业生共284人,上高校录取分数线共110人,其中上重点线27人,上本科线39人,被高校录取107人,其中余虎以理科620分的高分被清华大学录取。9月,商伯逊被国家教委评为全国教育系统劳动模范。

1990年6月,学校获省青少年发明比赛一等奖2项,二等奖1项,三等奖1项。8月,获全国青少年发明比赛一等奖1项,三等奖1项。10月,获全国发明展一等奖1项(同时获宋庆龄基金奖),二等奖1项,三等奖1项。8月,学校被市体委和市教委命名为市乒乓球传统项目学校。县科委表彰校发明协会在省科技小发明小论文比赛中取得好成绩,拨给发明协会经费3000元。7月,应届高中毕业生共278人,上高考录取分数线87人,理科总分前3名石毓平、杨超斌、俞赛月分别被浙江大学、中国科技大学、清华大学录取。

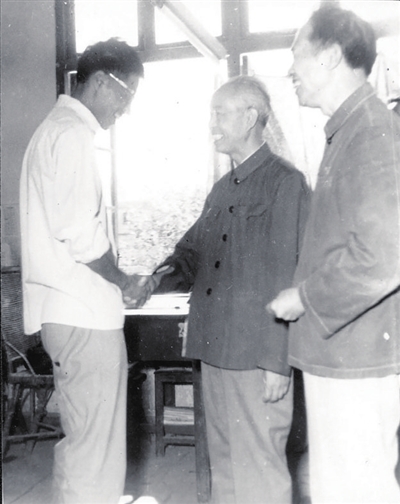

第一排:左一为梁研评(曾为新昌中学教师,时任新昌县工商联主任),左二为裘益民(时任儒岙区区长),左三为梁辉,左四为王士英(时任新昌县县长),右一为俞禄兴,右二为王玉文(时任新昌县县委书记)。

第二排:左一姓名不详,左二为俞尚荣(军属代表),左三为俞锡林(省人民代表),左四为赵志灿(时任回山区区长),右一为金望平(时任新昌中学校委会主任委员),右二为陈叔庄(新昌中学首任校长,开明人士代表,时任新昌中学教员),右三为杨德喜(农业劳模)。

第三排:左一为徐培汀(时为新昌中学高二学生,新昌县学联主席),左二姓名不详,左三姓名不详,右一为姚瑞常,右二为杨飞,右三为俞月隐(时为新昌中学教员,新昌县妇联副主任)。

感谢:照片及文字说明由新昌中学校友、复旦大学教授徐培汀先生提供。