整整47年过去了,“草原英雄小姐妹”——龙梅、玉荣身上迸发出来的集体主义精神源泉,依然从草原深处汩汩流向世界、滋润着人们的心田。

那是1964年2月9日,农历腊月二十六,家家户户都在忙着准备迎接大年的到来。早晨,热心肠的父亲吴添喜要去帮邻居粉刷房屋,龙梅和玉荣主动要求替阿爸去放羊。

上午10点左右,12岁的龙梅和9岁的玉荣赶着羊群出发了。看到村庄附近的草滩被积雪覆盖,羊儿难以觅食,姐妹俩便商量着把羊群赶到村南远一点的丘陵地带放牧。谁能想到,中午时分铅板似的乌云铺陈过来,霎时将太阳遮得严严实实,整个草原突然暗了下来。接着,凛冽的西北风疯狂地撕扯着低压的云团,将大片大片的雪朵倾砸下来。

暴风雪来了!姐妹俩赶紧把羊群往家的方向撵。可是,受到惊吓的羊群,顿时乱作一团,随后顺着风,朝东南方向跑了起来。任凭她们前挡后赶、左拦右堵,怎么也拢不住羊群。

雪越下越大,几百米外都看不清楚。羊群一股劲地顺风而跑,姐妹俩紧跟着丝毫不肯放松;羊群跑到哪里,她们就追到哪里。她们的心里只有一个念头:一定要把羊群保护好,一只都不能丢!饿的时候没有可吃的东西,渴的时候就抓把雪舔一舔。

半夜时分,雪渐渐放缓了节奏,慢慢地停了下来。羊群的脚步也慢了,饥肠辘辘、耗尽力气的姐妹俩,无法再迈动冻得僵直的双腿,跌倒在地,不多一会儿便困乏得迷迷糊糊睡了过去。

早晨八九点钟,天色已大亮,朦胧中惊醒了的龙梅,赶紧叫喊妹妹,可是没有应答声。原来,妹妹被雪埋住了。她迅速拨开积雪,把妹妹从雪堆中拉出来。这时,突然发现妹妹双脚上的毡靴不见了,足底到脚脖子处已结结实实冻了两个大冰疙瘩。

眼看羊群走远了,龙梅坚持背起妹妹,可是没走几步就摔到地上了。“姐,不行不行,你根本就没那个力气了。你别管我,赶紧去追赶羊群吧。”玉荣哭着说。

一头是羊群,一头是妹妹。年幼的龙梅犯难了。但她还是很快作出了决定。她麻利地把妹妹安顿在小山坡避风的地方,将自己的白茬皮袄脱下来盖在她身上:“你在这儿等着,姐姐去追羊,要是碰见人了就来救你。”

1964年2月10日上午11点左右,邻村牧民——被诬陷为“右派”的内蒙古人民出版社编辑、正被下放接受“劳动改造”的哈斯朝禄和他9岁的儿子那仁满都拉,在白云鄂博火车站附近发现了羊群和龙梅后,一场解救龙妹和玉荣的行动迅速在大草原上展开,她们很快被送到白云鄂博矿区医院抢救。此时,她们尚不知道,在狂风暴雪中迂回曲折地跟着羊群跑了一天一夜,竟已跑出70多里地;这是她们出生以来走得最远的一次路程。

经医生检查,龙梅冻伤面积占全身的15%,冻掉了左脚的大拇指。玉荣冻伤面积28.5%,局部冻伤深度达4度,双脚部位不仅冻入肌肉、神经,而且已冻入骨髓。

入院不久,神志逐渐恢复的龙梅急切地问身边的医生:“叔叔阿姨,我们的羊群怎么样了?”当人们告诉她384只羊仅冻死3只,其余的安然无恙时,她开心地笑了。

伤势严重的玉荣,入院当晚曾休克了好久。在医生的全力抢救之下,此后的四五天里,她在断断续续的昏迷状态中度过。与此同时,严重冻伤的双腿一天比一天黑,肌肉在坏死、骨头也在坏死。一周以后,医生不得不锯掉她双腿坏死部分--右腿膝关节以下和左腿踝关节以下,做了截肢手术。

1964年3月12日,新华社播发了《暴风雪中一昼夜》的通稿,被《人民日报》等许多报纸、广播刊播。3月13日,龙梅、玉荣被转往200多公里外的自治区首府呼和浩特接受进一步的治疗。时任内蒙古自治区党委第一书记、内蒙古自治区主席的乌兰夫赶到医院探望她们,并亲笔题词:“龙梅、玉荣小姊妹,是牧区人民在毛泽东思想教育下,成长起来的革命接班人。我区各族青少年努力学习她们的模范行为和高尚品质!”

一时间,被誉为“草原英雄小姐妹”的龙梅、玉荣很快成为全国典型人物。随之,一浪高过一浪的轰轰烈烈学习草原英雄小姐妹集体主义精神的热潮在全国掀起。很快,她们的感人事迹相继被改编成话剧、电影、京剧、连环画、年画,并被编入小学语文课本。“草原英雄小姐妹”成为新中国成立以来“集体主义精神”的代名词。

1964年秋天,政府把出院后的龙梅和玉荣送到家乡达尔罕茂明安联合旗政府所在地的百灵庙民族小学,姐妹俩同时开始了读书生涯。

1970年,向往飒爽英姿的龙梅如愿光荣入伍,在部队期间被送进包头市医学专科学校和内蒙古蒙文专科学校进修学习。1976年转业到地方,先后任中共达茂旗委副书记、包头市东河区人大常委会副主任,4年前从包头市东河区政协主席职位上退休。

玉荣1974年初中毕业后,被保送到内蒙古师范学院学习,两年后到乌兰察布盟教育系统工作。1988年内蒙古自治区残疾人联合会成立之初,她被调任内蒙古自治区残疾人联合会副主席、执行理事会副理事长,担负了残联繁重的组建任务。2008年至今,她担任内蒙古自治区政协民族和宗教委员会主任职务。

几十年来,姐妹俩始终保持着牧人的淳朴、善良品格,踏踏实实地做着对社会有益的事情,过着普普通通的生活。姐妹俩曾当选为全国人大第四、五届代表;玉荣曾是共青团十一、十二大代表,中国残联一、二、三届代表,还获得过全国扶残助残先进个人、自强模范称号。

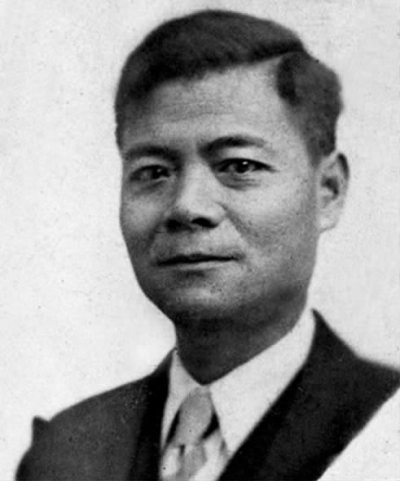

陈潭秋

陈潭秋,1896年1月生,湖北黄冈人,早年在湖北武昌省立一中学习,1916年进入国立武昌高等师范学校英语部学习,参加五四爱国运动,学习和宣传马克思主义。同年秋与董必武筹办武汉中学,任英文教员。在他们的努力下,这所学校团结了一批进步教员,培养了一批革命青年。

1920年秋,陈潭秋与董必武等发起建立武汉的中国共产党早期组织,是中国共产党最早的党员之一。同年参与组织社会主义青年团,在武汉的大中学校建立读书会,组织师生阅读《新青年》《共产党宣言》等书刊,传播马克思主义。

1921年7月,陈潭秋出席中国共产党第一次全国代表大会。9月,任中国劳动组合书记部武汉分部负责人,后任中共武汉地方委员会委员,武汉区执委委员长、组织委员。1923年发动和领导京汉铁路工人大罢工,后到安源从事工人运动和建党工作,任中共安源地委委员。第一次国共合作时期,认真贯彻党的统一战线政策,参加了国民党湖北省党部的筹建工作,任国民党湖北省执委会组织部长,为开展工农群众运动,迎接国民革命军北伐,作出了重要贡献。此后,陈潭秋先后担任中共湖北区委组织部长、宣传部长。

大革命失败后,在严酷的白色恐怖下,陈潭秋努力恢复重建党的组织,坚持秘密斗争,先后担任中共江西省委书记、山东临时省委负责人、满洲省委书记、江苏省委秘书长,以及党的五届、六届中央候补委员等职,领导各地的工人运动、学生运动和兵运工作,为党的事业四处奔波。

1933年初,陈潭秋到中央苏区工作。同年6月,任福建省委书记。1934年1月,在瑞金召开的中华苏维埃共和国第二次代表大会上,他被选为中央执行委员和中央政府粮食部部长。在国民党军的严密封锁和军事“围剿”的极其困难条件下,为保证中央苏区和红军的粮食供应,作出重要贡献。1934年10月,中央红军主力长征后,陈潭秋留中央苏区坚持游击战争,任中共苏区中央分局委员兼组织部长。1935年8月赴莫斯科参加共产国际第七次代表大会。会后入莫斯科列宁学院研究班学习,并参加中国共产党驻共产国际代表团的工作。

1939年5月,他化名徐杰,回国任中共中央驻新疆代表和八路军驻新疆办事处负责人。他和毛泽民、林基路等共产党员一起,正确执行党的抗日民族统一战线政策,团结新疆各族人民,同新疆军阀盛世才进行了有理有利有节的斗争,为发展新疆的经济、文化建设,开展抗日救亡运动,作出了突出贡献。

1942年,盛世才公开投靠蒋介石,实行白色恐怖。陈潭秋向党中央建议将在新疆工作的干部调回延安,以保存革命力量。同时,组织在新疆的共产党员整风学习,进行革命气节教育,要求共产党员要有足够的精神准备,随时可能被捕,要坚定富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的革命意志。

1942年9月17日,陈潭秋被捕。敌人对他施以惨无人道的酷刑,逼迫他声明“脱党”。他始终坚贞不屈,痛斥反动派消极抗日、积极反共反人民的罪行,正气凛然地宣传共产党的抗日民族统一战线政策。1943年9月27日,陈潭秋和毛泽民、林基路等一起被军阀盛世才秘密杀害,时年47岁。由于消息隔绝,在1945年召开的党的七大上,他仍被选为中央委员。新中国成立后,陈潭秋的遗骨被安葬在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南郊烈士陵园。

陈树湘

陈树湘,1905年1月生,湖南长沙县人。1919年参加新民学会发动的长沙反日爱国运动。1921年与在长沙清水塘从事党的秘密工作的毛泽东结识,受到马克思主义的启蒙教育。1922年秋加入中国社会主义青年团。1927年参加北伐军叶挺部,历任班长、警卫团排长。同年9月随部参加毛泽东领导的湘赣边界秋收起义,不久加入中国共产党。后上井冈山,历任红4军第31团连长、第3纵队大队长。参加了井冈山和赣南闽西地区的游击战争。1930年6月任红1军团总指挥部特务队队长,8月任红一方面军司令部特务队队长,负责对毛泽东、朱德等领导人的警卫工作。1931年后,历任红12军团长、红19军第56师师长、红5军团第34师第101团团长、第34师师长,率部参加了中央苏区历次反“围剿”作战。在创建井冈山革命根据地和中央苏区的斗争中,陈树湘身经百战,屡建战功,逐步成长为红军的一位优秀指挥员。

1934年10月,陈树湘率部参加中央红军长征,担任全军总后卫,同国民党追兵频繁作战,掩护红军主力和中共中央、中革军委机关连续突破国民党军第一至第三道封锁线。11月27日开始,红1、红3军团在广西兴安、全州之间与国民党军激烈交战,掩护全军抢渡湘江。红34师在广西灌阳的水车至文市一带布置兵力,准备阻击追击之敌。国民党军分别从北、东、南三个方向向红34师阵地扑来。面对十几倍于己的敌人,陈树湘沉着果敢,指挥全师官兵顽强抗击,将敌击退。但敌人兵力雄厚,弹药充足,每当进攻被打退后,就以强大的炮火对红军阵地猛烈轰击,然后再派出步兵进行集团冲锋。红34师官兵与敌人鏖战数昼夜,付出重大牺牲,全师由6000余人锐减至不足1000人。12月1日,中央红军主力和中共中央、中革军委机关渡过湘江。

陈树湘指挥红34师完成掩护中央红军主力渡过湘江后,下令全师立即转入渡江的紧急准备工作。官兵们掩埋好战友的尸体,疏散安置了重伤员,派出先头部队前往湘江边侦察敌情,确定渡河地点。但此时北起湖南东安、南至广西兴安的整个湘江沿岸都被国民党军重兵封锁。红34师数次企图强渡湘江,追赶主力,都先后失利,部队伤亡进一步增大。面对严重的形势,陈树湘向上级报告了当前情况并请示行动方向。不久,他接到回电,要红34师迅速退回群众基础较好的湘南地区,发动群众,坚持游击战争。陈树湘立即召集师团干部开会,布置了突围方案。按照计划,陈树湘和师参谋长王光道率领主力400人,经湖南道县进入江华境内。在战斗中,陈树湘腹部中弹,身受重伤。他用皮带压住伤口,躺在担架上继续指挥战斗,终于突出重围。部队到达道县泗马桥时,遇到国民党地方保安团的截击。危急时刻,陈树湘命令王光道率大部队突围,自己和两名警卫员留下掩护。经过激战,王光道率部突出重围,陈树湘不幸被俘。敌人为抓到一名红军师长而欣喜若狂,立即将他押往长沙。途中,陈树湘趁敌不备,忍着剧痛,从伤口处掏出肠子,用力绞断,壮烈牺牲,年仅29岁,实现了他“为苏维埃新中国流尽最后一滴血”的誓言。

冼星海

文艺的力量存在于它及时迅速地反映现实生活,用生动的艺术形象给人以精神上的鼓舞,真正发挥出“轻骑兵”的作用。战争年代,文艺是鼓励军民团结一致、奋勇杀敌的号角;和平年代,文艺又是弘扬真善美、贬抑假丑恶的良方。抗战歌曲《在太行山上》当年之所以能成为一首万人传唱的歌曲,就在于它真实地反映了太行军民的昂扬精神面貌,并以战斗的姿态成为插入侵略者心脏的一把钢刀。“母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场。”解放区军民一致抗战的热烈场面怎不让人心潮澎湃?“敌人从哪里进攻,我们就要它在哪里灭亡!”这发自内心深处的吼声怎不振聋发聩?怎不叫任何侵略者心惊胆寒?

历史是一面镜子,它能让我们看到过去,也能让我们展望未来。正是由于广大文艺工作者的积极参与,使文艺在抗日救亡这场伟大的民族解放斗争中,真正成为“团结人民,教育人民,打击敌人,消灭敌人的有力武器”。如今,国际局势风云变幻,不安定、不和谐的因素和事件还时有发生,我们更应该居安思危,以枕戈待旦的战斗姿态迎接更大的挑战和考验。而我们的文艺工作者理所应当站在时代风云的最前沿,创作出更多展现时代精神风貌、扬我国威、壮我军威的优秀作品,为提高部队战斗力服务,为推动社会主义文化的大发展、大繁荣再立新功。