夏季是溺水意外事件的高发时期,一些关于“倒背跑步法”“倒立控水法”的“急救”信息在网络上被不断转载。但专业人士认为网传急救法并不科学,家长也不要轻信,溺水急救最有效的方法还是心肺复苏。

倒背溺水者急救的方法被刷屏

前不久,一段倒背溺水者原地跳动实施抢救的视频在微博热传。在长达70秒的视频中,可以看到:多人轮流倒背溺水者原地跳动,试图挽救已经失去意识的溺水者……但很可惜,到视频结束,溺水者似乎也没有苏醒的迹象。

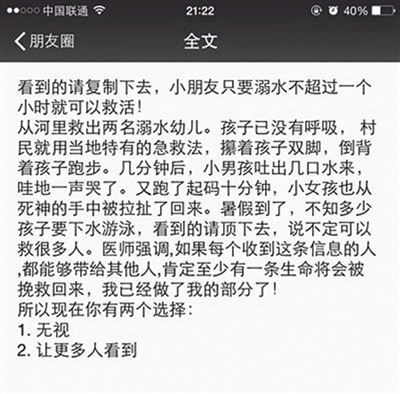

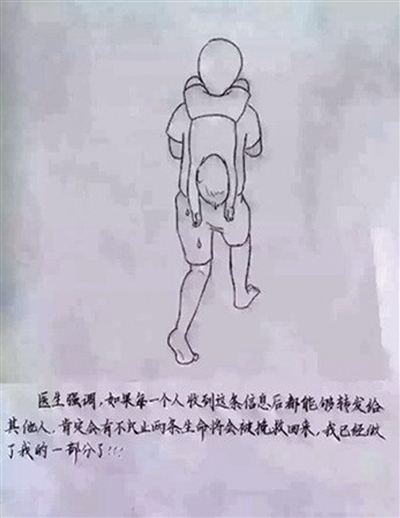

在微信朋友圈也有一条“看到的请复制下去,小朋友只要溺水不超过一个小时就可以救活”的信息,被网友们广泛转发。该微信中有一张示意图,介绍如果遇到溺水的孩子,可以用“倒背着跑”的方法进行急救。微信在最后还说:“医师强调,如果每个收到这条信息的人,都能够转给其他人,一条条生命就会被挽救回来。”就该条微信内容而言,许多网民都很熟悉,往年一到夏天,这个倒背救援溺水儿童的相关信息就在社交网站上疯狂刷屏。

近日,不少医学微信公众号纷纷发文反驳:“拜托别再传播这些错误的救治方法了。”面对这样的状况,不少网友感到有些摸不着头脑,到底该信哪个?

医生观点:不科学,更容易耽误最佳急救时间

倒背溺水孩子的急救方法到底靠不靠谱?对此,记者采访了县人民医院急救中心主任王黎卫,他表示类似倒背儿童、把孩子放在牛背上颠等溺水急救土方法不仅不科学,还会延误最佳抢救时间。发现有人溺水后,正确的做法是在保证气道通畅的前提下,争分夺秒进行心肺复苏。

王黎卫指出,溺水后威胁生命的主要因素是呛入肺部的水以及神经反射导致的心跳骤停。同时,水进入肺部会导致一系列的疾病并发症。如果人在溺水后喝入大量盐水(海水)就可能会引起高钠性脱水;如果喝入大量淡水则会引起严重的肺水肿及一些低渗性疾病。对于“倒背跑步”等俗称控水法的急救方法,王黎卫指出,这种方法只能控出“胃内容物和胃内水”,肺内的水很难控出来。同时,控水中导致胃内容物排出,反而增加了误吸风险,有害无益。而对于溺水心脏骤停者,控水容易耽误最佳急救时间。同时,倒背孩子,是抓着孩子的脚踝,孩子的头部无法固定,脖子来回摇晃,容易对孩子的脊椎脊柱造成严重损伤。因此,他强调,如果溺水者心跳呼吸已经停止,必须马上进行心肺复苏,肺内水会吸入循环,从而改善肺氧合能力。

对于“小朋友只要溺水不超过一个小时就可以救活”的说法,王黎卫表示更不可能。他说,人体内的氧储备极少,呼吸完全停止后只能维持机体4-6分钟的代谢,如不及时恢复呼吸,心跳就会停止,脑细胞就会死亡,这一过程是不可逆的。因此才有“黄金救援4分钟”的说法。

记者感言:遇到溺水者,做你力所能及的事

在激烈探讨“倒背跑步”救援法是否可行的同时,大家似乎都忽略了一个问题:真的遇到溺水者,我们到底该怎么做?首先,得清楚自己是否拥有专业的救援技能。

如果,你掌握并能熟练操作专业的救援技能,那么在遇到溺水者时,就可以将其充分发挥出来。但同时,要注意采取一定的策略。溺水者往往因内心慌乱,在水中手舞足蹈挣扎。接近他时,可通过语言沟通让对方知道“我来救你了,不要慌乱,你要配合我”,尽快稳住他情绪,让他不要乱动,之后再展开施救。如果对方神智慌乱不清,一时无法稳定,救人者尽量不要正面接触,因为溺水者一旦碰到救人者的身体会本能地死死抓住,不但救不了他,救人者反而会被缠住。救人者应从溺水者背部入手,可双手托住溺水者腋下,使其面部露出水面。此时,告诉溺水者深吸气、缓吐气,让肺部充入气体形成气囊,增加浮力。然后救人者可双手托住对方腋下采取仰泳,以双腿夹水游动,而溺水者也采取仰泳姿态,与救人者身体相叠。另一种方法是,救人者伸出右手从溺水者后背经腋下搂住其胸部,以侧泳的方式往岸边拖拽,溺水者侧身以左手划水,双腿夹水配合。

以上两种水中救人的方法必须保持溺水者面部露出水面以便呼吸,身体其他部位侵泡在水中,以增加浮力。值得强调的是,在泳池或平静的河湖中救人,可从背部轻托溺水者下巴,只留面部在外增加浮力,如果在风浪大的湖中,应托住溺水者腋下,面部露出水面部分较多,防止呛水。

如果,你不会游泳,或者会游泳但并非专业救援人员。此时,记者认为,遇见溺水者,我们千万不要贸然下水,尽最大努力做自己能做到的事。

不会游泳的人,发现有人溺水,不要贸然下水,在呼喊、拨打求救电话的同时,应因地制宜,利用岸边树枝、竹竿让溺水者抓住一端,或者向溺水者抛漂浮物,如木板、泡沫,还可拦截过路车辆,利用车上物品如备用轮胎等救人。

相关链接:心肺复苏操作方法

1.先要判断患者意识。大声地呼叫他,或者摇摇他,看是否有反应。凑近他的鼻子、嘴边,感受是否有呼吸。摸摸他的颈动脉,看是否有搏动,切忌不可同时触摸两侧颈动脉,容易发生危险。

2.开放气道。将患者置于平躺的仰卧位,昏迷的人常常会因舌后坠而造成气道堵塞,这时施救人员要跪在患者身体的一侧,一手按住其额头向下压,另一手托起其下巴向上抬,标准是下颌与耳垂的连线垂直于地平线,这样就说明气道已经被打开。

3.人工呼吸。如患者无呼吸,立即进行口对口人工呼吸两次,然后摸颈动脉,如果能感觉到搏动,那么仅作人工呼吸即可。

方法:最好能找一块干净的纱布或手巾,盖在患者的口部,防止细菌感染。施救者一手捏住患者鼻子,大口吸气,屏住,迅速俯身,用嘴包住患者的嘴,快速将气体吹入。与此同时,施救者的眼睛需观察患者的胸廓是否因气体的灌入而扩张,气吹完后,松开捏着鼻子的手,让气体呼出,这样就是完成了一次呼吸过程。每分钟平均完成12次人工呼吸。

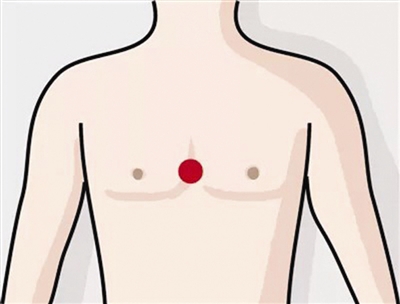

4.胸外心脏按压。如果患者一开始就已经没有脉搏,或者人工呼吸进行一分钟后还是没有触及,则需进行胸外心脏按压。

方法:施救者先要找到按压的部位。沿着最下缘的两侧肋骨从下往身体中间摸到交接点,叫剑突,以剑突为点向上在胸骨上定出两横指的位置,也就是胸骨的中下三分之一交界线处,这里就是实施点。施救者以一手叠放于另一手手背,十指交叉,将掌根部置于刚才找到的位置,依靠上半身的力量垂直向下压,胸骨的下陷距离约为4-5厘米,双手臂必须伸直,不能弯曲,压下后迅速抬起,频率控制在每分钟80-100次。

注意事项:必须控制力道,不可太过用劲,因为力道太大容易引起肋骨骨折,致使肋骨刺破心肺肝脾等重要脏器。老人的骨质本身就脆,更要加倍注意。

5.停止心肺复苏的指征。在施救的同时也要时刻观察患者的生命体征。触摸患者的手足,若温度有所回升,则进一步触摸颈动脉,发现有搏动即可停止心肺复苏,尽快把患者送往医院进行进一步的治疗。

各大网站纷纷反驳后 网友不禁发声

风声再起:不要轻信网络传言,必须从科学的角度全面了解救援知识。

小马哥:前两天微信里疯狂转发,一时间我真信了。感谢网络时代的科普速度。

一只小鸟:要赶紧转发正确的知识,让更多的人看到。

小小闹爸爸:可见作为家长的我们更要在生活中多学习些知识,并与孩子们分享,这在实际生活中将起到至关重要的作用。