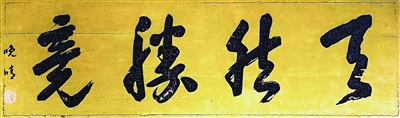

浙江新昌大佛寺弥勒殿对面的南明山山腰处,今存两座中西合璧式建筑,名曰“新社”。新社由邑人张载阳倡仪,新昌旅沪杭同乡会于民国十四年(1925)建造。新社置一匾额:“天然胜竟”,署名“晚晴”。晚晴,即李叔同(1880—1942),出家后法名演音,号弘一。弘一别署甚多,现可考者凡七十余,“晚晴”为其中之一,出晚唐李商隐诗句“天意怜幽草,人间重晚晴。”(《晚晴》)。民国十七年(1928),经亨颐、丰子恺等人曾于上虞白马湖畔为他造“晚晴山房”,遗迹尚存。

李叔同是浙江平湖人,生于天津。早年从赵幼梅学词,从唐敬严学篆刻。清光绪三十一年(1905)东渡日本,留学上野美术学校专攻油画,同时习音乐。时与欧阳予倩等创办“春柳剧社”,演出话剧《茶花女》、《黑叹吁天录》,是中国话剧运动创始人之一。宣统二年(1910),李叔同回国,于天津、上海、杭州、南京等地任美术、音乐教员。在美术教学中提倡写生,开始使用人体模特;创作歌曲《送别》:“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。”红遍大江南北。民国八年(1919)八月十九日,李叔同在杭州虎跑寺剃度为僧,从事佛学南山律的撰著。他一生多才多艺,诗文、词曲、话剧、绘画、书法、篆刻无所不能。自出家后,其它诸艺不再涉及,唯书法一事终生未废,多写佛经、法语。书体清和恬淡,简静超逸,被世人尊之“弘一体”。

弘一书法上规秦汉篆隶,尤于《石鼓》、《天发神谶》、《张猛龙》、《龙门二十品》诸碑,用力最勤。由于清廷的文化专制,自道光后,学术风气开始转向,导致了宋、明理学的退潮和汉学的兴起。在书法艺术领域中,由乾、嘉朴学导致了金石学。特别是这一时期阮元撰成《南北书派论》和《北碑南帖论》,倡导北朝碑版石刻。其后又得到了包世臣(《艺舟双楫》)和康有为(《广艺舟双楫》)的响应、鼓吹,许多书家已不屑宋、明以来的帖学,而注力于金石碑刻的研究。如邓石如、伊秉绶、赵之谦等人在创作上的成功为碑学树立了榜样。显然,弘一的早期书法经历也是与时代同步,和当日的书法风尚相一致。即其书法亦是从碑学中来,属于清末民初碑派书法中的一员健将。然而,弘一取学广博,除了金石碑版,他也学过帖学一系,如王羲之的《十七帖》和黄山谷的《松风阁》。而从今所留下的大量手札观之,他还受沈曾植、于右任书风的影响。沈氏与于氏都是清末民初的碑学大师,当时学书者咸以之为楷式。弘一借鉴于他两,也在情理之中。弘一晚年书风的出现,即“弘一体”的形成,固取法于清朱耷与日本江户时期的僧人良宽,线条圆劲含蓄,结体瘦长清寒。倘从书法中所流露出的澄澈晶莹,“其淡如水”的精神气质观之,似乎更接近于良宽。

新社匾额“天然胜竟”为草书,用笔凝练,似锥画沙;结构简质,不蔓不枝,显得壮严静寂,安详雍容。出家后的弘一书法,去尽渣滓,空明淡泊,进入了一种至高境界。又“天然胜竟”之“竟”字,实为“境”。《礼记·典礼(上)》:“入竟而问禁。”《诗·大雅·江汉》:“于疆于理。”郑玄笺:“正其境界,修其分理。”《庄子·齐物论》:“忘年忘义,振于无竟,故寓诸无竟。”故“竟”、“境”互为通借,乃“疆域”之意。

《弘一大师全集》(第八册)“书信卷”(福建人民出版社,1992年)辑《致堵申甫书》:“昨承枉谈,至用忻慰……新昌榜书,宜以佛经句为宜,乞商之。此未宣具。”此书信置日期为民国十五年(1926)二月五日。因弘一手写《华严经》成,嘱堵申甫办理出版、装订事,而写此札。按林子青编撰《弘一大师年谱》(上海佛学书局刊行,1995年)“民国十五年丙申(1926)大师四十七岁”条:“是年春,师自温州至杭州,居西湖招贤寺。从事华严疏钞之厘会,修补,与校点。”年谱所叙与上及书信记事相符。堵申甫(1884—1961),原名福诜,申甫其字,号冷庵。浙江绍兴人。早年与李叔同共事于杭州浙江两级师范。李氏教美术、音乐,堵氏教书法,两人志趣相投,往来甚密。李叔同出家前,曾把生平所藏碑帖、书籍、书画分送诸友及学生用作纪念,受赠者有夏丏尊、丰子恺、刘质平等人,堵申甫亦在其列。出家后,堵氏就成了护法者。民国十三年(1924),他受时任浙江省教育厅厅长的张宗祥委托,赴北京补抄文澜阁残缺《四库全书》工作,故堵申甫为浙江的图书事业作出了重大贡献。今存弘一致堵申甫书信凡十五通。是书信文末所述“新昌榜书”,当指竣工后的新社置匾额一事。此榜书由张载阳或他人通过堵氏请弘一书写。书写的时间是在这年(1926)的春后。弘一的书作内容一惯多从佛经中撷取。于书信中看,新社匾额本亦打算用佛经句,后来可能是弘一与堵申甫共同商定,成为现见之“天然胜竟”四字。