沈 剑

近年来,回山镇突出“绿色产业发展区”布局,以“七彩回山 农旅新镇”为发展目标,积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,构建农文旅融合即“农业+文创+旅游”的发展模式,持续加深农文旅在广角度、深层次、宽领域的融合意识和融合理念。依托现有资源优势,以回山会师纪念馆为核心打造红色旅游带,以回山村传统古村落为载体打造文化观光带,以高山果蔬为特色打造农业产业带。

一、基本情况

回山镇辖区面积98.04平方公里,下辖32个行政村,人口约1.43万户3.6万人,耕地2.56万亩,园地1.37万亩,林地6.19万亩,共有茶叶种植面积4.3万亩,茭白面积4500亩,中药材面积1200亩。近年来,已获得国家级生态镇、省农业特色优势产业强镇、省级卫生镇、省级森林城镇、小城镇环境综合整治省级样板、省3A级景区镇、市级水美乡镇等多项荣誉。

二、发展优势

1.双高速道口的良好机遇。回山镇位于浙江省东部,新昌县西南部,距县城47公里,地处婺、绍、台三府交界处,省道磐新公路贯穿全境,拥有杭绍台高速、上三高速2个高速道口,是全县唯一一个有两条高速道口直接连通的乡镇,2小时车程可覆盖上海、杭州、宁波等长三角核心城市。交通条件的改善和区位优势的提升,有效延伸了市场半径,为全面推进农旅发展提供了强有力的保障。

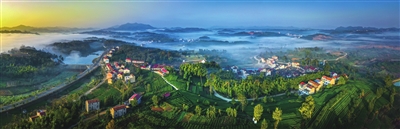

2.条件适宜的气候风貌。回山地处中、北亚热带季风气候过渡区,四季分明,昼夜温差大,平均气温15℃,年均降水量约1500毫米,霜期出现在10月至次年4月,常年云雾缭绕,自古以来有“烟山”之美称。回山镇为玄武岩台地地貌,土壤属玄武岩台地红壤,地势高峻,平均海拔412米,最高峰安顶山海拔达834.3米。镇域内植被良好、雨量充沛,空气中负氧离子含量极高,形成了独特的高山台地风光,是名副其实的避暑胜地、“天然氧吧”。

3.丰富深厚的文化底蕴。回山历史悠久、底蕴深厚,现有国家级传统村落回山村和省级传统村落上下宅村2个古村落,白王殿、尚书第等古建筑群保存完好。回山耕读传家,人才辈出,“一门三武举”“十里两都堂”传为美谈,有“湖北第一好官”梁葆仁、近代爱国主义人士梁鋆立等众多名人志士。近年来,已提炼整合红色文化、传统文化、清廉文化等本地特色文化,着力打造回山会师纪念馆、淳丰艺术馆、好官故里、杨信民故居等特色节点。

4.发展迅速的特色农业。回山至今仍保持“纯生态、零工业”的自然环境,高山生态农产品获得市场广泛认可,素有“名茶之乡”“茭白之乡”“白术之乡”之称。近年来,茶叶年产值已突破2.8亿元,国昊茶叶已率先打造数字化生产线,“般若谷”“国昊”“雪日红”等茶叶知名品牌远销各地。在镇域范围内已建成门溪山居蔬菜基地、得恩德中药材基地、藏红花种植基地等农业种植基地12个;持续探索“金融支持强村共富联合体”新机制,助推回山镇茶产业优化升级,带动茶农创收增收。

三、存在问题分析

1.“农文旅”融合不深,整体规划不够。“农文旅”融合发展缺少高层次规划引领,全镇旅游业态主要以民宿、观光农业、休闲垂钓等小而分散存在,与特色产业、绿色生态、红色文化的衔接不够紧密。同时,回山四面环山,地形以丘陵、山地为主,规模化基础弱,分散耕作,设备机械化操作先天不足,特色产业发展还存在体量较小、分布散乱、优势不明、效益欠佳等弱点,农文旅发展基础脆弱,根基不牢。

2.人才队伍不强,人力资源紧缺。回山镇常住人口仅1万余人,加之辖区内人口老龄化现象日益突出,青壮年基本外出打工创收,剩余在农村的基本都是年老弱小,劳动力不足,高学历、高技能、高素质、善经营、懂管理的专业人才缺失,产业经济发展受限制。

3.资金投入不足,基础设施薄弱。回山镇“农文旅”资源丰富。名茶、中草药、果蔬、鱼虾、稻米等农产品资源丰富,红色文化、杨氏文化内涵深厚,文溪水库、官塘山、安顶山风景优美。然而,由于各类资源和景点分散孤立,连接线等级不高,旅游舒适性不够;公共服务设施配套滞后,大多数村的住宿、餐饮、停车位、卫生设施、驿站、观景台、旅游标识系统等公共配套设施不能满足要求;运用现代科技的能力不足,旅游信息服务功能不全,综合服务水平和质量不高,农产品展销、地方文化特色展示等配套功能尚待提升。

4.资源融合不够,品牌影响较弱。全镇多数经营单位由个人或村委会管理,属于自发的、分散的、粗放的个体小农经营方式,农业、文旅产业经营者和从业人员以本地及周边村民为主,经营理念滞后,缺乏实力强、带动力大的龙头企业,使得特色种植基地、各种景区知名度不够、号召力不足;同时,由于建设项目的独特性、持续性方面缺少创新,“农文旅”产品特色不明显,造成经营主体虽多,却良莠不齐,未形成群体效应,缺乏一定的市场竞争力。

四、对策和措施

(一)设计整体规划,强化“农文旅”融合

编制回山镇“农文旅”融合发展整体规划,使规划具有前瞻性、周密性、创新性和可操作性,符合回山的地域特点、资源特点和市场特点,开辟和引领消费需求。围绕环境保护、绿色生态、资源利用、文化传承、经济效益的协调统一,构建以茶叶、高山果蔬、中药材为代表的“回味回山”农特产品效益化、专业化、品牌化发展体系,打造综合健康休养、田园采摘、党史教育、文化怀旧、购物体验等功能的旅游线路,为促进农民增收、统筹城乡发展发挥重要作用。

一是要推进制度创新。构建融合发展机制,营造“大旅游”共识,形成“多业联动、多元促动”的互补互通局面,以资源为依托、以市场为导向、以科技为支撑、以产业为途径、以项目为抓手的文旅与乡村振兴、精致小镇建设融合发展模式。

二是优化营商环境。强化党建引领的作用,突出政策引导,完善机制体制和服务体系,为“农文旅”深度融合营造良好的政策环境。

三是做好科学规划。“农文旅”融合的实施离不开对所拥有资源的系统、精准评估。包括对各种资源的承载力、发展潜力、竞争力及可持续发展能力进行科学分析和评估,从而实现科学合理规划和有节奏的开发。

(二)加大资金投入,改善基础设施

一是落实标准化基础建设。抢抓精致小镇建设契机,坚持规划与建设并重,树立系统性思维、全局性观念,以独特的地域特色和历史文脉为基础,以“完善设施、齐全功能”为原则,借力精致小镇、美丽乡村等项目落实,完善公共服务设施,推进公共管理用房、文化礼堂、农村家宴、停车场等项目建设;加强旅游线路亮化洁化美化,改善通行条件,提升出行的舒适性;拓展群众活动休闲空间,计划以西瓜公园休闲广场为示范点,增设集镇口袋公园、老年健身区、环镇步行绿道、儿童游乐区等休憩互动场所;打造新能源车充电装置,补齐偏远乡镇发展短板。

二是建立常态化巩固机制。高标准开展环境整治行动,实行“一点一策”集中整治,通过最美商铺评选、定时集中大扫除等方式对环境卫生、乱搭乱建、违规广告等环境治理“顽疾”进行整治。以“美”字为要,用制度固化环境整治成果,制定《回山镇长效管理工作实施办法》,配备专职管控队伍,负责镇容镇貌、环境卫生、违法搭建等方面综合执法工作,有力推进全镇管理规范化、常态化进程。积极践行“绿水青山就是金山银山”的重要理念,全面实施生态绿化建设,保持环境原色。

三是打造特色化乡村美景。坚持立足农村,加强村庄风貌引导,突出乡土特色和地域特点,保留回山乡村风貌。顺应村庄发展规律,优化村庄布局,强化规划引领,加快推进自然村生态搬迁。把本地的乡村特色与周边地区资源开发相融合,实现资源“串点成线”,打造乡村示范带。以回山村红色文化传承为基础,结合党建公园打造和文保点修缮,不断擦亮“浙东小西柏坡”金名片,打响回山红色品牌。

(三)打造特色产业,塑造品牌亮点

产业带动是加快“农文旅”融合发展的“主引擎”。通过“基地+体验+乡旅”的模式,积极打造以康养体验、研学游为核心的“农文旅”项目,推进生态与田园、康养、文化、旅游、教育等产业深度融合。

一是打好生态农业“特色牌”。坚持做大做强优势产业,以市场为导向,以农民增收为核心,以大佛龙井、冷水茭白、黑西瓜等农特产品为龙头,突出特色农业、绿色农业、效益农业,强化包装营销,创新建设模式与路径,综合体发展、品牌化经营、数字化赋能,链接农村与消费者。同时,实施高山果蔬冷链配送、基地建设等补短板工程,进一步加强高山果蔬销售力度。

二是打好乡村旅游“精品牌”。锁定“山区”,放眼“山水”,融合人文,将乡村旅游作为发展方向。扩大“回味回山”农特产品区域公共品牌影响力,打造“安顶云尖”茶文化体验基地,进一步推广回山茶文化和高山农特产品。集聚发展“一老一小”相关产业,满足多层次多样化养老托育服务需求,探索具有回山特色的养老产业发展新路径,集中规划片区,打造养老服务中心,吸引新乡人来乡康养定居。结合闲置农房激活项目,建设“烟山居”“印象回山”等特色民宿,积极开发研学游项目,加快推进“心之洲”心理健康研学营地项目,进一步激发旅游经济活力。

三是打好农文旅产业“融合牌”。结合土地流转工作,以农旅融合产业为依托,加强土地功能区规划设计,对于规模化连片种植区域,进行有针对性的招商引资,培育休闲农业、民宿经济、农耕文化体验、健康养老等新业态,走出一条集高山蔬菜基地、水果采摘、拓展训练等为一体,效益农业与乡村旅游相结合的农旅融合之路。深挖乡土文化,拓宽旅游路线,围绕“浙东小西柏坡”主题,持续开发“浙东西柏坡”系列文创产品、制作“忆苦思甜”套餐,推动旅游转型升级,走出高质量发展之路。

(作者系回山镇党委书记)