古刹钟磬,天姥云霞,穿岩幽谷,潜溪波影,得天独厚的古老沃洲,山水奇丽,人文荟萃。新昌中学钟此山水之灵秀,汲此人文之精华,英才辈出,声名远播。新昌中学的发展史,既是一部奋斗史,更是一部光荣史。值此新昌中学迎来建校100周年之际,校庆筹备办公室特推出“百年新中”系列文章,希望能与您一起,倾听百年回响,共览世纪风华,承醇厚校风,催新人奋进,续辉煌新篇!与此同时,新昌中学长期向海内外校友和社会各界征集校史、校友相关资料,回忆、怀念新中校园生活文章,希冀以翔实的资料丰富校史,以动情的叙述鲜活记忆。

欢迎来电垂询:0575-86230888

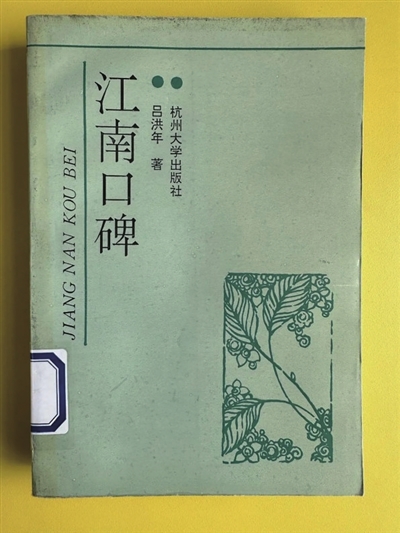

吕洪年(1937—2022),浙江新昌人,教授,著名民间文学研究专家。1952年考入新昌中学,1956年7月新昌中学高中毕业。1961年杭州大学中文系毕业后,一直留校任教。吕洪年率先在浙江高校开设民间文学和民俗学课程,1993年与日本专家合办“中日比较民俗学讲习班”并任中方主讲人之一,1994年组建杭州大学民俗文化研究中心并任主任,1995年应邀访问日本并出席“江南与日本”国际学术研讨会,1996年组建浙江中日关系史学会并任该会秘书长,2000年受聘为香港世界华人远程学院终身教授,2005年获文化部颁发的“中华骄子”荣誉金奖。曾先后主编或参编《浙江风俗简志》《中国风俗辞典》《中国民间文学大辞典》等专著。出版作品集6种,论著5种,代表作有《江南口碑:从民间文学到民俗文化》和《万物之灵:中国崇拜文化考源》等。入选《世界优秀专家人才名典》。

少年时代的文化启蒙

1937年,吕洪年出生于浙江省新昌县,新昌县内有很多大大小小的庙会,在街坊四邻中,还流传着许多有趣的民间故事,吕洪年从小就在这样的环境中长大。因此,他自小就对民间文化产生了浓厚的兴趣。少年时代,他常随兄长参与庙会、民歌传唱,对新昌的民俗活动如数家珍。这片土地的民间文化基因,深深融入了他的学术血脉,成为其一生的底色。

1953年—1956年,他在新昌中学读高中,彼时的新昌中学,对他而言,不仅是求知的殿堂,更是一扇通向民间文化研究的大门。在高中地理课堂,他遇到了自己的启蒙老师——著名历史地理学家陈桥驿。陈老师将地理与人文结合的授课方式,让青年时期的吕洪年意识到“知识不仅存于书本,更藏在百姓的烟火日常中”。吕洪年受陈桥驿影响,开始走进老百姓,去搜集民间故事和研究民俗文化,用文字记录这些故事、感受这些文化。课余时间,他走遍新昌乡野,记录民歌、采撷传说,15岁时,便在《宁波大众报》发表处女作《小山坡上的歌声》,让新昌老百姓口口相传的民歌突破了乡音的界限,传到了更广阔的地方。

破译民间文化的“基因密码”

1961年,吕洪年从杭州大学中文系毕业后,选择留校任教。彼时,民间文学与民俗学尚处边缘,他却毅然选择了一条鲜少有人走的路。改革开放后,乘学术争鸣之东风,他率先在浙大开设“民间文学”与“民俗学”课程,将“不登大雅之堂”的民间故事、歌谣、习俗文化引入学术殿堂。在民俗学的教育上,吕洪年采用了实地考察、理论讲授、采访笔记、论文评选的方法。他认为老师的“教”和学生的“学”是一体的,需要以社会实践带动课堂的教学,其中老师的言传身教是关键。以身作则、以行动示范是他当时上课的最大特点。吕洪年最不喜欢的就是严肃刻板的课堂氛围,于是在课堂上,他便用幽默的语言来讲故事,把枯燥的内容讲得很生动,学生都被深深吸引了,大家听得津津有味,或捧腹大笑,或伏着桌子笑,甚至到了跳到凳子上笑得掏出手帕来擦眼泪的程度。并且,他提出文献、考古、口碑三结合的研究方法,主张从百姓口耳相传的鲜活资料中探索文化本源。

他的代表作《江南口碑》《万物之灵》等,以新昌及江南地区的民俗为样本,破解了“龙图腾原型是蟒蛇”“防风氏与大禹治水关系”等学术难题。书中收录的新昌龙舟挂蜈蚣习俗、蒋村渔民信仰等案例,至今仍是民俗研究的经典。

非遗传承的先行者

吕洪年曾说:“风俗就是我们生活的百科全书,是重要的非物质文化遗产。”他不仅研究文化,更致力于保护文化。2005年,他推动浙江多地民俗项目申报国家级非物质文化遗产工作,并担任浙江省非遗保护专家委员。他多次回到新昌,指导地方整理民间故事、修缮传统庙会,以学术成果反哺乡土。

1997年他退休了,但是在探索研究民俗文化这个岗位上,他退而不休,每天的工作依然是搜集、整理、研究、教学。2019年,82岁高龄的他仍坚持修订《杭儿风随笔》一书,记录杭州民间风俗。这位“穿红色夹克的老顽童”,用一生证明:最“土”的文化,亦可成就最“潮”的学术人生。

白发先生的少年心

即便年至耄耋,吕洪年仍葆有孩童般的天真。他爱穿红黄衣衫,称“红色是热血,黄色是炎黄子孙的底色”;83岁住院时,仍对着记者吐舌眨眼,津津乐道自己13岁时报名抗美援朝的“冲动”,以及因怕厕所“白鼠精”而憋尿整夜的糗事。

可正是这位“胆小的老人”,1995年赴日参加学术会议时,顶着压力登台痛陈明代倭寇暴行。他说:“我的家乡曾被侵略,有些话必须讲给世界听。”那一刻,一个学者用他的铮铮风骨,守护了一个民族最深沉、最硬朗的魂魄与气节!

吕洪年丈量阡陌的足迹,是民俗文化研究者躬身田野的赤诚剪影,亦是新中学子用自己的学术成就反哺乡土的生动注脚。从在新昌中学受到的知识启蒙到国际学术舞台上的铿锵发声,他以他的幽默与天真守护民间文化的温度,以严谨与担当丈量学术生命的高度。在耄耋之年仍系红衫、话民俗的“少年气”里,我们看见一位学者对中华文脉的深情守望;在他用毕生心血编撰的典籍中,我们触摸到新昌山水孕育的文化年轮。吕洪年用生命书写的“泥土与星辰交响曲”,正化作母校育人沃土中的精神养料,激励着一代代新中人。