有鱼

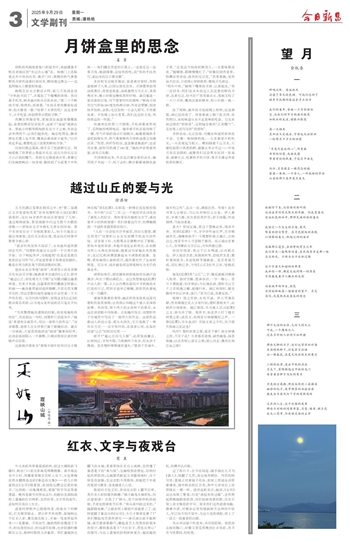

中元夜的风带着濡湿的热,掠过大剧院的飞檐时,映在门口的光影被晃得微微颤。离开场还有半小时,我攥着票根在石阶上坐下,从包里掏出那本翻得卷边的《鲁迅杂文集》——前几日特意找出《女吊》篇重读,此刻指尖蹭过泛黄的纸页,“比别的一切鬼魂更美、更强”的字句还带着墨温。晚风卷着书页停在这行,抬眼恰见剧院海报上嘉瑜的红衣剪影,忽然好奇,文字里的凌厉,会如何在戏台上生长。

进场时锣鼓声已隐隐传来,找座坐下的瞬间,灯光骤然暗去。锣点炸开的刹那,幕侧转出个红衣人影,墨发披在脸上,水袖一甩竟带起风来——是嘉瑜。不托丝竹,她的唱腔却像浸了月光,时而怨怼如泣,时而凌厉如锋,台步轻捷时像踩在云尖,凝神时眼底又淬着劲。我盯着她指尖翻飞的水袖,看着那抹红在台上流转,忽然懂了鲁迅笔下的“美与强”:是她唱到悲愤处,眉梢拧起的那股劲;是她骤然跃起又双膝落地时,台下屏息的寂静;是这老腔不用修饰,却能把千年前的冤屈与傲骨,直直撞进人心里。

散场时月色正好,我站在台阶上翻节目单,身后有人轻轻碰我胳膊:“刚才她甩水袖那处,你注意到没?太绝了!”转头,是个斜挎相机的姑娘,手里也捏着张节目单。“我从泉州赶过来的,”她眼睛亮着,“之前在网上刷到片段就爱上了,还特意翻了鲁迅写的《女吊》,今天才算真见着了!”我们聊起戏里那些讲究——演员演出前不能照镜,演完要面壁静气;聊起老艺人用黑炭抄剧本的坚守,聊到鲁迅笔下“大红衫子,黑色长背心”的描写,与台上嘉瑜的扮相渐渐重合,越说越投机,仿佛早认识般。

过了些日子,在书店闲逛,随手抽出九月刊《嘉人》,刚翻了几页,指尖突然顿住。内页的特写里,嘉瑜正对着镜子化妆,面庞上那道血泪带着凄美,镜中映出的红衣角,和中元夜戏台上的那抹红一模一样。读旁边的采访,她说,《女吊》这出戏做工繁重,但是“演起来很过瘾”,忽然想起那晚她眼底的劲、同好姑娘亮着的眼,还有石凳上杂文集里的字句。原来我们这些追着戏跑、捧着书读、对着杂志里的描画细节出神的年轻人,早已在不知不觉中,为这古老的调腔,续上了一段又一段青春的注脚。

风从书店窗户吹进来,书页轻轻响。我把杂志按在胸口,好像又看见那晚的红衣戏影,在月光与纸墨间,轻轻晃。