知新高等小学的开办和重建

知新高等小学的前身是知新学堂,校址在桐树坞,创办于1898年,取名“知新”。此年正是康有为梁启超发起的得到光绪皇帝支持的维新变法之年,废除科举,兴办学堂,是此次变法的重要内容。新昌东乡乡绅募集钱田兴办学堂,也算是得风气之先。陈刚先生的《梁柏台传》认为,取名“知新”是缘于梁启超定名的《知新报》。《知新报》是于1897年2月22日(清光绪二十三年正月二十一)在澳门创刊的,由康有为弟康广仁主事,名字则确由梁启超所取,此报以宣传新学、开启民智为宗旨,与当时的《时务报》相呼应,是华南地区有影响的大报。那么“知新”之名是否确缘于《知新报》?陈刚先生必有所据,而从字面理解有知识新知之意则无疑。知新学堂历时四年建成,并在此年改名为东区公立高等小学堂。当时学校规模俨然,据清进士梁葆仁撰的《知新学堂碑记》记载:学校建筑“正中讲堂三楹,东翼教习楼各三楹,学舍十二楹,西之翼如东,正前门厅三楹,附门计支应舍九楹”。1912年,因校舍被天台会党焚毁,移至大市聚乌龙岗重建,学校建筑是一座凹字型楼房。

这年9月,民国临时政府教育部颁布《小学校令》,规定学校名称统一由学堂改为学校,为此学校更名为知新高等小学。除了学校名称有了新规定外,《小学校令》和配套实施的《普通教育暂行课程标准》在修业时限和课程设置上进行了新的改革,所有小学实行“四三制”。初等小学学制四年,七岁入学。高等小学学制三年,十一岁入学。课程设置上废除讲经科和读经科,增设手工科。初小开设修身、国文、算术、手工、图画、唱歌、体操、缝纫等八科,高小在此基础上增设历史、地理、理科、农业、英语,共十三科。

梁柏台就读时的课程设置和上课安排

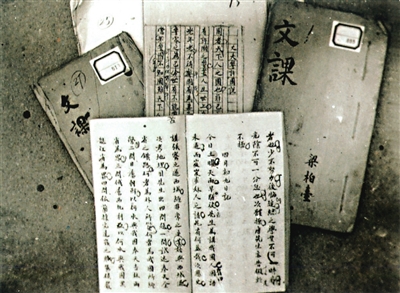

梁柏台9岁入本村私塾,又先后入双溪学堂、龙山初等小学堂辗转就学,考入知新高小时已经16岁了。庆幸的是他的家属保存了一部分他的手稿和课本,其中知新高小时的日记25篇,均是1915年4至5月所记;作文42篇,也是1915年所作。为我们今天了解梁柏台就读高小一年级时的求学生活和所思所想提供了第一手资料。

当时的作息时间和课程安排是怎样的?他在这年的农历四月初四日记中是这样记着的:

今日月曜,天气睛。早膳毕,上国文科。先生为讲演说,慨想吾国演说会之喧哗,不若禅林梵宇说法之拱默,能不愧哉?次地理,愤俄人之欲并吞北满,野心勃勃,大有相机而动之势。次历史,讲汉武帝之用武功,收河南地,通西域,定南越、闽越,平朝鲜。推其武功,亦史策之有名者。次自修,随意温科。时钟鸣已十二下矣,乃午膳。膳后小憩,阅报纸,至日人欲侵吾国,不觉悲吾国民,何以不坚固团体,而甘为三岛所欺耶?及上班,而英文,先生告假。次文范,随意温读。次体操,先生亦告假,间暇无事。裘先生命吾辈作记,写日记模范于黑板。吾研墨濡笔;仿先生之体以记之。

说明此时知新高小仍按古时七曜纪日,以日、月、火、水、木、金、土七个星名为序,七日为一星期,周而复始。“日曜日”是星期日,“月曜日”是星期一。从日记中可知,这天第一节课是国文科,第二节是地理科,第三节是历史科,第四节是自修。下午第一节是英文,第二节是文范,第三节是体操。

他在第二天(星期二)的日记中记着:“早膳毕,例上算术科。”“及午膳后,上习字科,写字二张。次理科,唐先生亦告假。”在五月初十日则记着:“今日火曜,天雨。修身科时,见湘浦先生肩舆而至,入事务室。”说明在火曜日(星期二)一天中上午第一节是算术科,下午第一节是习字科,第二节是理科,这天还有一节是修身科。

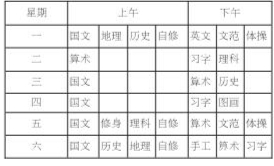

对他的日记中的相关内容进行仔细稽考,发现梁柏台他们对读书课目,当时叫什么什么“科”,而不是现在的“课”。科目有:国文、地理、历史、英文、文范、体操、算术、习字、理科、图画、修身、手工等至少12科。陈刚先生的《梁柏台传》中列出了9种科目,其中还有唱歌,那么至少有13科(绝大部分科目与教育部规定的科目相同,但没有农业、缝纫,多了习字、文范两科,各校根据师资和设施情况适当调整科目应属正常)。学校实行住校制,一周上课六天,周日休息,逢端午等传统节日和国庆等新节也休息。上午上四节课,12时吃午饭,饭后午休时间,有的学生就利用来阅读报纸,下午上三节课。下面是初步制作了的梁柏台1915年上半年他读一年级时的课程表,空缺处是尚未能确定的。

所学课本的主要内容

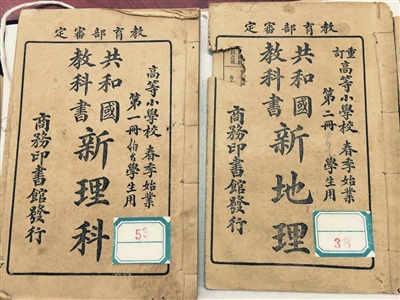

保存下来的梁柏台课本有高小课本也有一师时的课本几十册。1915年的高小课本采用竖排繁体和句读,封面上方有“教育部审定”字,中间是“共和国教科书新XX(科目名)”,其中“新XX”字体较大,此排文字右侧第一排是“高等小学校春季始业”字,第二排是“第X册学生用”字,左侧是“商务印书馆发行”字。翻开课本,第一页是编辑大意,然后是课本目次(也就是目录),在各目次的下方对应写有授课时数,如在地理科的“国都”目次下方注有三个课时。主要科目的教学宗旨和内容分述如下:

国文:新国文第一册第一页写有编辑大意,内容中正,特全录如下:一注重自由平等之精神守法合群之德义以养成共和国民之人格,二表章中华固有之国粹以启发国民之爱国心,三矫正旧有之弊俗以增进国民之智德,四详言国体政体及一切法政常识以普及参政之能力,五提倡汉满蒙回藏五族平等主义以巩固统一民国之基础,六注重博爱主义推及待外人爱生物等事以扩充国民之德量,七注意体育及军事上之知识以发挥尚武之精神,八注重国民生活上之技能以养成独立自营这能力,九关于历史地理科理科之材料以有兴趣者为主与各科无重复之弊,十选录古今名人著作以养成文字之初基,十一各种文体略备使学生知其梗概惟诏令奏议二项非共和国所用故不采。第一册新国文书中有课文三十六篇,按序分别是国体与政体、民国成立始末、华盛顿(一)、华盛顿(二)、美国二缝工、桃花,源记、爱莲说、杏园中枣树、狮、驼鸟、望远镜、蚊、行旅、铁达尼邮船遇险记等等。

地理:第一册地理教材第一页也是编辑大意十一条,如在第四条讲到:“中华民国以五大民族组织而成是合五族为一家不当更有外藩及藩属诸名称”;在第五条讲到:“各省要隘租借外人虽属前代事实究为我国领土故一一详叙之俾国民知所注意”。这册地理的目次分别是:中华民国、国都、直隶省、奉天省、吉林省、黑龙江省、安徽省。

历史:第一册的编辑大意有“本书编辑之要旨在使儿童知国家文化之悠久民族之繁多以养成尊重国粹亲和各族之观念植中华民国国民之基”等九条。目次则有太古、黄帝、尧舜至班超、三国等十八个。

算术:虽是第一册,编辑大意则是冠以“共和国教科书新算术高等小学笔算”,并对高小三年六册算术书的内容列表进行明确:第一年第一册是整数及小数十进诸等数,第二册是非十进诸等数米突法外国度量衡;第二年第三册是分数附分数与小数之关系,第四册是百分法四则应用问题;第三年第五册是分数百分法,第六册是百分法比例日用簿记。

修身:在留下来的课本中未曾见到高小第一册的修身课本,只在《五月初七日记》有零星记述:“今日土曜,天气晴。午后,见一剃头者自校门入,诸友咸往剪头。吾亦往剪,裘夫子亦往剪。盖众人之剪发,合于卫生之道也。修身曰:发宜常梳,面宜常洗,体宜常浴。今日之剪发,非亦卫生之一乎。”不过有高小课本修身第四册第五册,在第四册中的目次依次为孝道、爱兄、祖先、睦族邻、守信、报德、正道、商业道德、博爱、济众、行恕、爱生物、义勇、公益、公德、合群、教育、纳税、守法、爱国等二十目。虽然不是梁柏台1915年所学的课本,但亦可从中略知修身科的究竟。

其它科没有教材留下,仅可从其手稿记述上课情形中略有所知。

如图画科,《四月初七日记》中是这样记的:“今日木曜,天阴且雨。午膳后,上习字科,写字一张,裘先生归家。次图画,先生绘二鸭,游水面,一鸭在前,一鸭在后,具诩诩生活之形。既毕,温习各科,乃夜膳。”《五月十二日记》:“今日木曜,天降大雨。下午四点钟时,上图画班,周夫子绘两桃。吾辈仿夫子之桃以绘之。夫夫子绘桃,吾谓夫子盖有深意。盖夏桃尔日正熟,恐吾辈窃买而食之,故绘其形状而告曰:此果多浆,食之不但无益,且能泄泻。尔辈切勿买食也。”看来这位图画科老师不仅教画,也教一些相关的知识,可谓用心良苦。

如文范科,《四月初八日记》:“次文范,裘先生已至,为讲招友人入学书。其大旨略曰:学问者无尽者也;光阴者,有尽者也。少不努力,后悔何追。总之学业不可一时废,光阴不可一分忽也。”

如习字科,《四月初五日记》:“上习字科,写字二张”

日记讲述了几次考试,如《四月初六日记》:“早膳后,考国文科,见东西二班,俱不误时刻,独吾初年生误时刻。意初年生之学问不若彼者也。。。。。。过午膳,上算术科。。。。。。次考历史毕,温习各课,然后至操场少息片时。”《四月初九日记》:“次考地理,周先生出四问题。一问:试述奉天全省之铁路,何者为外人所筑?何者为我国所经营?二问:日属朝鲜,以何水与我国奉天、吉林两省为界?三问:俄属西北利亚,以何水与我国黑龙江省为界?四问:依兰据完达岭之脉,气候严寒,冬日尤甚,道路冰雪难行,利用何物以乘之?”从地理科考的内容集中在东北内容看,这个考试类似现在的单元考,但几门考试的时间相对集中看,又似在作期中考。

上课之余,从作文《三月十九日旅行记》中,可知也有类似现在的春游。

今日日曜,天晴明。午饭后,先生率吾辈出校旅行。初至知新故址,见碎瓦颓垣,蔓生荆棘,不觉三叹,盗贼所烧一望而为炭烬矣。而口占一绝曰:斯文未丧盗胡来,校舍竟成瓦砾堆。我问仓天天不语,夕阳空自照荒莱。吟毕,泪涔涔下。继至沃洲山,入真君殿,见殿前二石柱,各凿一龙,墙上凿人物形,宛然如生,柱上对联不少。吾仅记其一云:罗香炉峰,烟云供养;环水帘洞,风月关阑。乃往三白堂,相传为白居易、白道猷、白行简三人读书处,故名三白。休息片时,循路归。草青麦绿,桑沃梓花,好景不可胜记,而秧田水满,风吹成鳞,尤美观也。爰归校以记之。

品学兼优的好学生梁柏台

从梁柏台这年留下的手稿和课本中,可以看出,就读高小一年级的16岁梁柏台知礼、识事、敏学,是个品学兼优的好学生。

一是认真又好思。翻阅梁柏台的课本,特别是国文课本和历史课本,会有不少的加注,这些加注多在页眉上,也有一些直接加注在旁边,加注的文字比较清楚和工整,笔法已有一定的功底,加注的内容多是对书中人物或事情的延伸知识,也有一些因课文内容引发的思考,说明少年梁柏台读书认真,一丝不苟。而从他的日记和作文看,则还非常好思,对刚教的课文内容,往往加以意义阐发,如作文《嫘祖教民育蚕论》、《铁达尼邮船遇险将沉旅客船员皆镇定不乱论》、《纳税当兵为人民应尽之义务论》、《丈夫誓许国说》、《四月初四日记》等,这类在手稿中占多数,大多数的作文属于这类;还有就是从课余活动或所见所闻引发的一些感想,如《击球说》《四月初十日记》《四月十一日记》《四月十七日记》等等,这类在日记中较多;其中有几则日记是梁柏台从很小事情联想到大义的,如《四月初六日记》记“见三年级生,在操场上破球门。吾忽想吾国之与日人对峙,是不啻今日之攻球门也。夫日人与吾国人,犹红绿两队之踢球人也。吾国之土地,犹皮球存立于操场也。两队核战争,犹吾国人与日人相攻击也。吾辈青年,可不击球,以强筋骨,活血脉,振精神,以与日人相搏战乎?”如《四月十四日记》,见到校门外商人卖茧之旗,就想到国旗,进而发出“国家之荣辱全在乎旗。然则吾辈可不敬旗乎?!”

二是尊师又敬贤。梁柏台非常尊重受业的老师,日记中有多次讲到上课情形,但没有一次对老师有不逊的地方,即使老师多次告假不来,也没有怨言。对老师以先生或夫子尊称,文字中每每涉及也多显出敬意 如在《四月初四日记》讲到:“裘先生命吾辈作记,写日记模范于黑板。吾研墨濡笔,仿先生之体以记之。”一个“仿”字真正把一位敬重老师的小学生的模样刻画出来。第二天裘先生在黑板上写了两首劝学诗,他在这天的日记中又写道:“盖夫子写此二诗者,其意欲吾辈勤学立志,与彼相等也。孔子曰:见贤思齐焉。夫子之写二诗,吾辈无负其意也。”此后他又以“先生自此一往,其异时之成就,岂可量耶?”“吾辈友人,可不敬佩夫子乎。”“吾辈友人,常体夫子之心,竭力以好学,以慰夫子之志也”

当时的校长叫陈汝霖,他的父亲则是两造知新的陈迈轩,梁柏台非常敬重陈校长及其父亲,《四月十七日记》称赞办校者公德无量:“夫一校之创造也,费非常之经营,费无数之金钱,可使东乡人,研究学问。为国家植人才,于斯为根基地。彼创造之人,公德靡涯矣。”

陈校长之父陈迈轩去世后,梁柏台为此不作日记八天,《四月二十九日记》记述了这件事:“吾自今日计之,日记不作已八日矣。其故为何,因汝霖校长之父轩翁卒,师弟咸往祭吊,故废日记不作耳。”梁柏台还写了《迈轩陈翁卒师弟咸往祭吊记》:

迈轩陈翁者,汝霖校长之父也。身体魁伟,终身少疾病,为人正直,孝其后母,平乡事,兴公益,正东乡一公正之老先生也。不幸於去年腊月,偶感风寒,卧病不能起,延医诊治亦无效,至今年四月二十三日卒。呜呼哀哉!於是先生命吾辈造轴制挽,具操帽、操衣,咸往吊之。当吊之时,同学俱成对循次以入,诣灵前,行三鞠躬礼,先生亦然。次日出葬,乃各插一白色纸花於操帽,又往祭之,礼如前。惟主祭者加拈香献爵礼而已。既毕送柩至地头村。遇大雨各戴伞以归。或曰:迈轩翁死则已矣,与汝无干,吊之祭之,有何益哉。今往吊祭,废金钱,旷时日,受风雨之逼,幸而无疾病,若有疾病,毋乃自取乎。应之曰:吾辈受其恩泽大矣。庚戍一役,知校几不能建立,迈轩翁以兴校为己任,慨借其弟侄之屋,草创知校於青坛,使学者得负笈求学,而不废其操修。岁甲寅,又造校屋于大市聚,书斋讲堂,寝室厨房,靡不焕然一新,资不敷慨垫之。使吾辈得快乐求学,而又得占便利。自此言之,轩翁之恩泽正大矣。今溘然长逝,何可不往吊祭,以报恩泽哉。或又曰:迈轩翁之两建知校,好名耳,非为公益也,何吊祭之有。予曰:然则知校始毁之时,汝何不早加建筑,使轩翁之名转为汝之名耶,己则一毛不拔,反责他人好名。此小人耻独为恶之心也。已矣,吾不复与之言矣。其人大惭,靡然而去。

《五月初二日记》整则日记记述陈校长的丧父之哀:

今日月曜,天晴。上午国文科毕,见本校校长汝霖先生,自校门入,见颜色有哀色。吾与凤华兄言曰:“校长他日入校,颜无哀色。今日入校,颜有哀色,其故为何?”凤华兄曰:“校长之父,卒未数日,余哀未忘耳。”吾乃悟。

尊敬师长的同时,梁柏台对先圣先贤也非常崇敬,如《嫘祖教民育蚕论》赞“吾国自嫘祖氏教民育蚕,吾国之食其利者久矣。然则,嫘祖之功亦伟矣。”《一民饥我饥一民寒我寒之论》中赞帝尧“可谓真能爱民而有人君之道矣,所居茅茨土阶,所食菜羹土器,宁一已之苦辛,不忍一民不安乐。尝曰:一民饥我饥之,一民寒我寒之。其不敢自宽其责也如是。”《说热》中赞“商汤之三聘伊尹,文王之亲迎吕尚,先主之三顾诸葛,皆热心治国之明君也。夫热心则国治,冰心则国亡。然则人之於热,岂可一时少哉。”《丈夫誓许国说》中赞马援、班超“斯二人者,乃誓许国之大丈夫欤。立言不朽,立功不朽,吾辈青年,当以为模范也夫。”《齐桓公不念旧仇而使管仲为相论》中赞“桓公之不仇管仲,乃桓公之知人善任,不独为宽厚长者也。”《荀巨伯视友疾遇贼不去论》中赞“人不求生而求义者,其惟荀巨伯乎”。《五月初六日记》中赞好学先贤:“夫苏秦之为学,用锐刺股;匡衡之为学,凿壁引光。古人之勤学若此,况吾之学问,不及彼万一,可安寝不学,而为不可雕之朽木乎?”

在1915年的手稿中没有对孔子的直接的歌颂,但有几处引用,如在《四月初五日记》中有“孔子曰:见贤思齐焉。” 这是正面引用的。在《项羽有拔山扛鼎之力而不能得天下论》开首即谓:“古之人君,其得天下也以仁,其失天下也以不仁。从未有心不仁,而可藉巨力以取天下者也。”文末又谓:“君子观於此,而叹以德不以力之说,固非虚语也。”这是典型的正统的儒家仁政观。但有几处引用时则毫不客气对圣言进行反驳,如《击球说》:“顾或者曰:大学之道,贵乎定静。孟子言学在收放心。未尝以击球为能事,以操练为长技也。况孔子曰:及其壮也,戒之在斗。误谈体育,不亦开好勇之风,而启致乱之渐耶,而岂入校读书之本旨哉。不知有文事者,必有武备。文以安邦,武以定国,两者不可偏重也。尚智育者必尚体育。文字所以增知识,体操所以强身体,二者不可缺一也。”这是把孔孟两圣一起批了。在《纳税当兵为人民应尽之义务论》中又直接说孟子的时代与当今时代不同了:“而昧昧者犹引孟子‘薄税敛刑美战’之说以为例。而不知孟子之时为闭关时代,竞争不息,乃同室操戈。当今日之世,环球交通,不图富强,则开门揖盗。又况亲其上,死其长,公事毕,然后致治私事,孟子亦以纳税当兵为人民应尽之义务乎。彼不知尽人民之义务者,亦可翻然悟矣。”《论女学不兴之弊》则似乎更翻转了宋明以来形成的“女子无才便是德”一些儒者观点。所以这个时候的梁柏台对孔圣人以及他代表的儒家学说采取了有所取舍的态度,但并不是对孔子不敬重了,他的许多观点如忠义观、节俭观实际上还是传统道德观点,1918年已是“一师”学生的梁柏台还主动参加了杭州的祭孔大典。而此时陈独秀等人在《新青年》上鼓吹批孔已有年头了。认为对的就肯定,并不因为这是至圣先师的话就肯定,也不因为这是新潮思想就肯定,也许是梁柏台一定时间段思想的一个特征。

三是忧国又忧民。手稿中忧国之言非常多,除上述《四月初六日记》、《击球说》,又如《四月初四日记》中有“愤俄人之欲并吞北满,野心勃勃,大有相机而动之势。”“膳后小憩,阅报纸,至日人欲侵吾国,不觉悲吾国民,何以不坚固团体,而甘为三岛所欺耶?”如《四月十一日记》“见五六泥水匠筑边墙建大门,以防寇贼。推而论之,不啻国家之国防也。国防不可坏,门墙岂可少乎?夫国防不建,则外人自由出入,一无禁止。至于外兵至时,将何以抵御之?至此,而始悔防御之无从,不亦晚哉。愿我政府,筑炮台,练海军,购兵舰,早建国防,勿至临渴而掘井也。”如作文《睡狮论》“西人嘲我国为睡狮,吾甚愿其一吼而即起也。且夫中国地势强大,物产丰富。当其强时,如狮之未睡时也,四夷诸小国莫不进贡于中国。及其衰也,四方诸小国莫其不各自立。不惟自立而已,几欲寝中国之皮,而食中国之肉,岂非犹睡狮之已睡时耶。”又如《铁达尼邮船遇险将沉旅客船员皆镇定不乱论》文末议“今夫中国犹一巨船也,各国之协以谋我,犹船之遇险也。我四万万同胞,犹船中之旅客船员也。然果能协力同心,镇定以谋救济,无怨无哗,不扰不乱,则船虽遇险或犹如不至于沉耳。乃吾国民,犹蠢蠢骚扰,自相践踏,何为耶?”

梁柏台对民生也非常关注关心,涉及农业、就业、教育、卫生以及勤俭持家等。《四月十六日记》整篇讲麦子,讲麦性、麦种、麦收、麦用,然后是麦赞:“麦之功用,不下稻也矣。”作文《嫘祖教民育蚕论》言蚕桑业:“蚕者人民之宝也。吾国人民一岁之间全赖乎蚕。蚕优则人民一岁之用有余,有余则民富,民富则国富。”“然而育蚕必先种桑,桑不种则蚕不可养。可知蚕业之盛否,以植桑之多寡为断。凡一家之中,植桑愈多,则育蚕俞溥,而得利亦愈厚。试观今日江浙各省,每岁茧丝之运往海外者,计不下数百万金。吾国财利,岁为外人所搜括,而国不赤贫者,赖有蚕为之抵制也。”《四月二十一日记》则为久晴担心:“今日木曜,天晴且热。吾自思天久不雨,至今日已有十馀日矣。夫天久雨,必有久晴。久雨则稻苗田禾被其泛滥,则稻无收获。久晴则稻苗田禾被其枯稿,而稻又无收获。然则将如之何?下雨有时而已矣,迩日久晴不雨,则苗必稿矣,非特稿而已。其未种者,将不得种矣。悠悠苍天,胡尚不雨耶?”《用财之道惟节俭可以持久论》中感叹贫富“何其不均平若是耶?”《无财非贫无业为贫论》中认为“无财非真贫,无业乃真贫夫乎”呼吁大家重视就业。《兴学劝农论》则通篇呼吁重视教育和农业:“学所以增知识,农所以充食用。知识增,食用足,则国无游民,无盗贼,而上下乐业。”“要之学校为培才之地,粒食乃民生之天,兴之劝之,其益靡穷。不兴不劝,害难悉举。”而《空气不洁有害卫生论》讲的卫生的要紧:“而世之顽夫愚妇,不讲卫生,疫疠盛行,疑为神使。而污秽之物抛弃道上,也如故。于是日夜暴露腐化为菌,空气鼓动,辄吸入腹内,以致疫病之大作,而死亡相继,不亦大可哀乎。”

四是鼓吹共和和民主。在学校中他已经陆续接受了一些新思想,如他对孔孟言论的理性取舍,主张兴办女学等。与此同时,他对民主革命和民主政治这些话题保持兴趣。翻阅他的新国文课本,发现他对中外资产阶级革命家、思想家特别留意,在第一册第二课《民国成立始末》的页眉写有对孙中山的简介:“孙文,字逸仙,号中山,广东香山县人。幼即抱革命思想,及长,纠合同志推翻满洲政府,遂设兴中会,事泄,亡命海外,鼓吹革命。此次自海外归,公举为临时总统。”(原是用小三角分句,现标点由作者加)在第二十三课《共和政体》课文页眉和第二十四课《卢骚》课的页眉分别有对孟德斯鸠、卢骚(现译为卢梭)的全名的加注。在新国文第二册第六课《罗兰夫人》课文页眉上写有这样的文字:“罗兰政治家兼著作家为法国内务大臣后自杀于里昂 芝伦多党又名平原党 夫人姿容绮丽而XXXXX时露英爽之气洵女丈夫也。”

此外,有三篇作文是鼓吹民主革命和共和体制的。第一篇是《革命说》,说明汤武革命与“近今之革命”的天渊之别:“汤武起而革其命,拯水火而衽席之,解倒悬而仁寿之,其功德之及,民宁有限量哉。所惜者家天下而不能公天下,与近今之革命,犹别天渊耳。前清季世务行专制,政事业脞,不啻桀纣之时。於是民军起义,革清之命,反清之政。选贤与舆能天下为公。收共和之利,无专制之弊,是较汤武之革命,有过之而无不及也。夫岂彼借革命之名,行篡夺之实者,所能比拟哉。”第二篇是《共和与专制区别说》,揭穿了专制的本质,赞许共和国权在民:“吾国本专制国,自共和告成而专制废矣。专制者,以皇帝一人为主,他人不得过问。即全国之大小官员,皆由皇帝一人黜陟。此官而清正焉则封陟之,此官而不清正焉则黜去之,悉惟皇帝一人之心。虽或有时遇强有力者,萌篡夺之心,然以其世为君主,苟民心未离,未有不为力图恢复也。近百年来,吾国之人,因满洲异族为君,政治不良,淫凶暴虐,不合人民之意。于是人民不得已起而改革政府,行革命之举,以为共和之制。共和者,由人民选举议员,更由全国议员选举大总统,以为全国行政之长者也。然总统虽为全国之长,而其国权仍在人民,是为共和之制。要而言之,专制国之主权在一人,共和国之主权在万民,此共和与专制区别之大要也。”第三篇是《 华盛顿解兵归农论》,称华盛顿自愿从总统位置引退是真正的大公无私的君子行为。

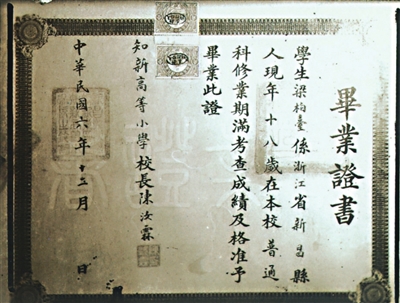

16岁是一个人一生中比较敏感比较关键的年龄段。很庆幸的是,以前在学业上几经周折的梁柏台这个时候进入知新高小就读。这是一所有较强的师资和较正规的教学方法的高小学校。而全新的教学内容则更让少年梁柏台耳目一新、眼界大开。他好学好思,三年后以第三名的优异成绩毕业。综观这一年梁柏台的学习生活和思想,没有象有些革命家思想家那样从小就表现出强烈的反抗精神,更多的是新昌人的那种崇文和朴实,这样的品质也确保他在那样的乱世中能够持续静心专心地学习新知识新思想,使他的世界观价值观不断更新升华。但也是这一年,由于他对忠义先贤的追慕以及强烈的忧国忧民思想,最终让他内心产生“丈夫许诸国”的使命担当。当理性的知识、科学的思考积累到一定程度,当社会思想的浪潮发生重大的变化,加上内心的那种强烈的历史使命感,后来的梁柏台很快就作出了一生中最重大的抉择,成为一名中国早期共产党员,并从此在这条路上义无反顾地走下去,直至献出年轻的生命。 (新昌县史志研究室 陈煜忠)